よしと

よしとこんな疑問を解決します!

入所してから人事評価で「非常に優秀」を取り続けている技術系国家公務員一般職10年目のよしとが、公務員の退職代行について解説します!

今後退職を視野に入れている現役公務員が、退職代行についてわかりやすく解説します。

「パワハラ上司に言いづらい」「面倒な引き止めに疲れた」「手続きはプロに任せてすぐに退職したい」

こうした悩みを抱える公務員の方もいるのではないでしょうか。

実際に職場を辞めた公務員の知人は、退職を申し出たところ、何度も引き止めの面談を受けて、以下のように言っていました。

退職手続きよりも引き止めの面談が一番つらかった…

こうした背景から、人間関係や体調不良で苦しんでいる場合、「退職代行」という選択肢を検討する方も少なくありません。

しかし、退職代行は民間企業で主に使われてきたサービスです。

公務員が利用することについて、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

結論として、公務員が退職代行を利用する際は、弁護士が運営している退職代行サービスを選ぶのが必須です。

この記事では、公務員が退職代行を利用する場合の注意点や具体的なステップ、利用可能なサービスをわかりやすく解説します。

失敗しないために、正しい知識と判断基準を身につけましょう。

👉 今すぐおすすめの退職代行サービスを知りたい方はこちらをクリック!

公務員が退職代行を使う理由

近年、公務員の間でもパワハラや人間関係のストレス、過重労働によるメンタル不調を理由に、退職を検討する人が増えています。

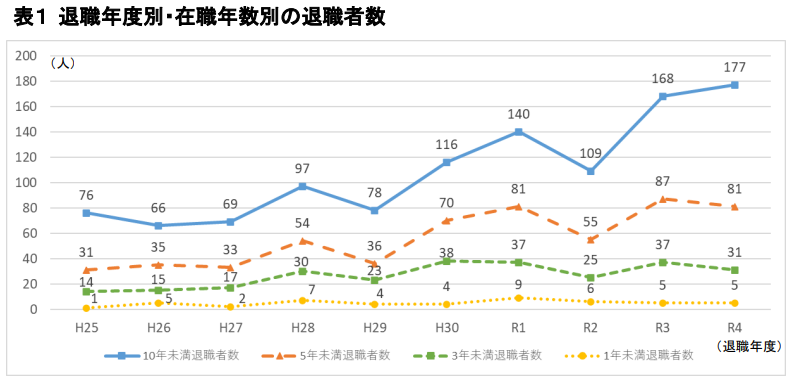

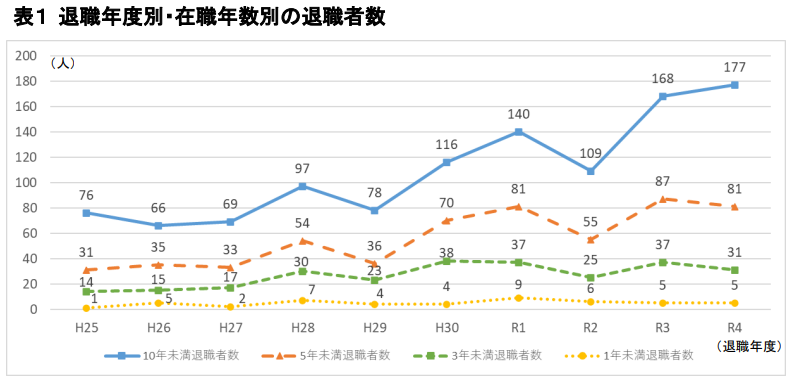

実際に人事院が発表した「令和6年 総合職試験採用職員の退職状況」によれば、退職者数は年々右肩上がりで増加しています。

安定で学生から人気が高い公務員でも、若手職員では早期に転職等の道を選ぶ人が増えています。

こうした背景の中、「退職代行を利用したい」と考える公務員も少しずつ増えてきました。

退職代行を利用すれば、本人が職場に出向くことなく退職手続きが進められ、精神的な負担を大幅に軽減できるというメリットがあります。

費用はかかりますが、特にメンタル不調や体調を崩している場合には、心身を守るための有効な選択肢となり得ます。

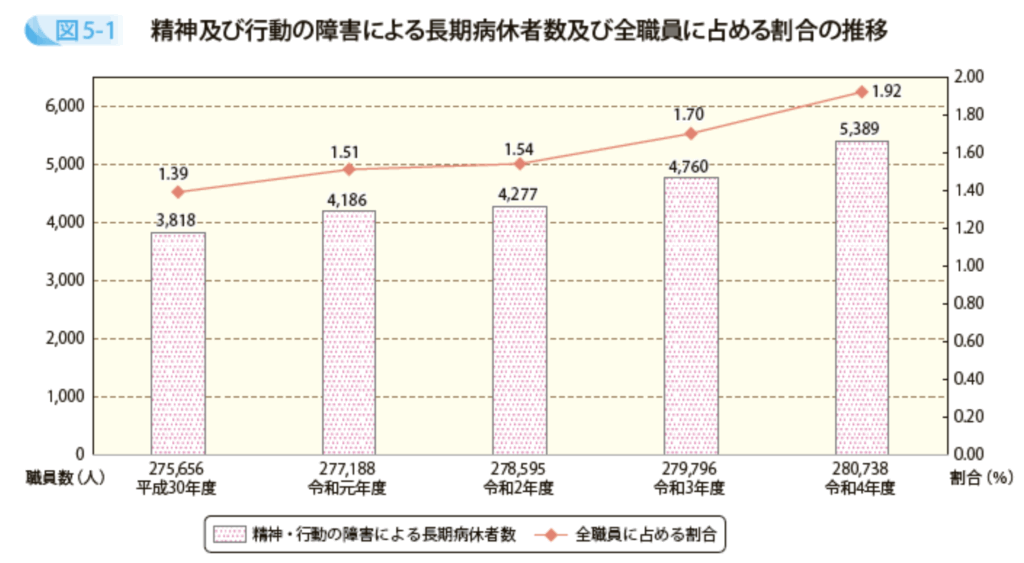

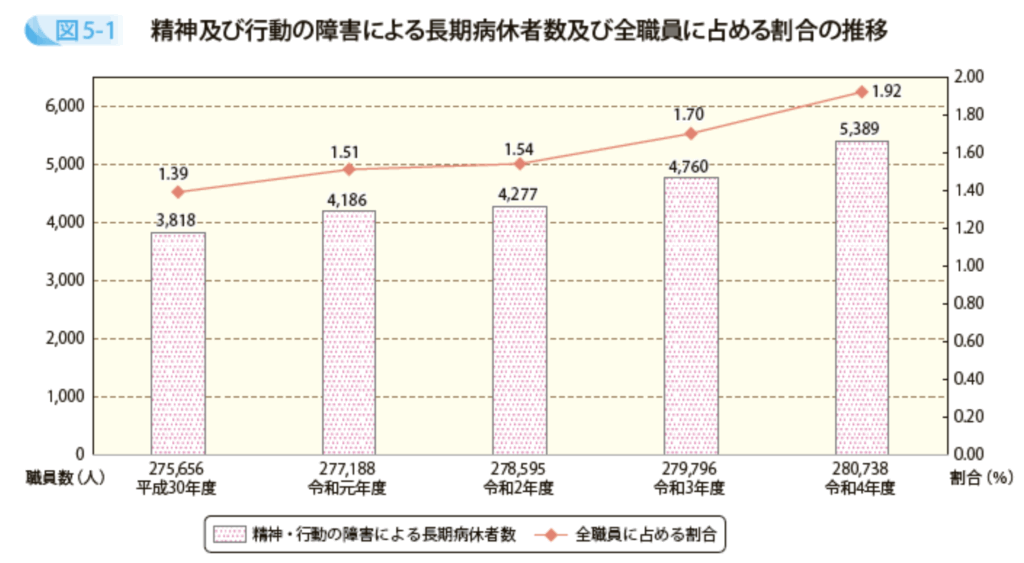

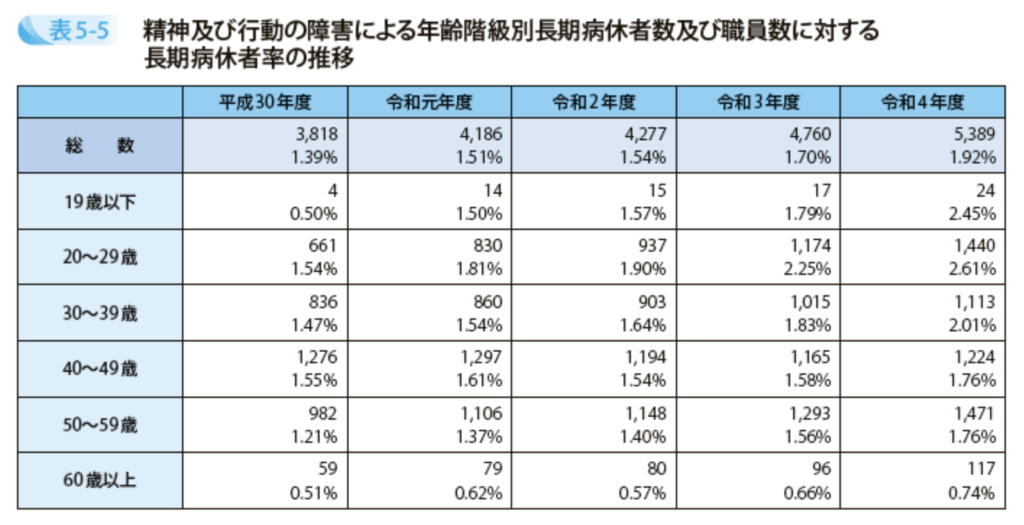

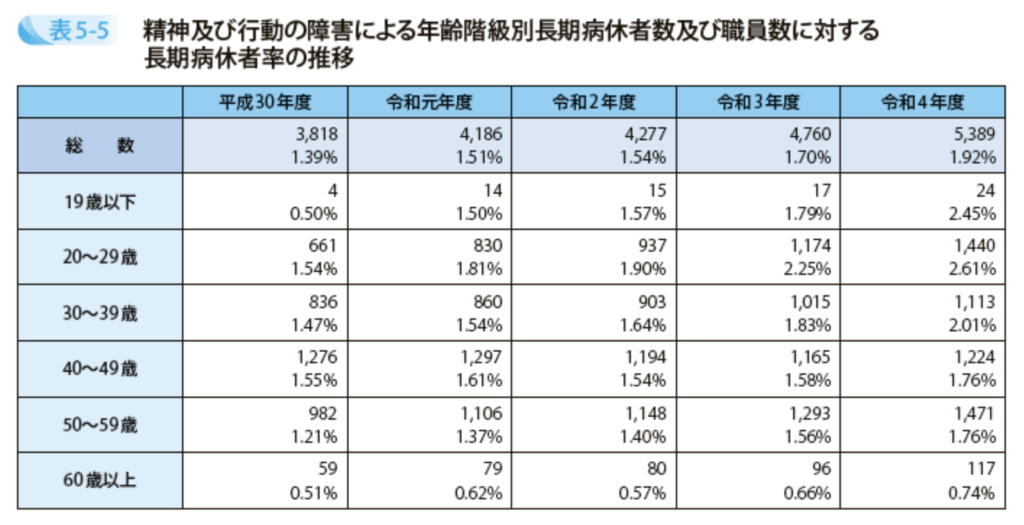

また、公務員における精神疾患等による長期病休者の数も年々増加しています。

人事院が発表した「令和5年版 公務員白書」によれば、令和4年には5,389人にのぼり、過去5年間で最多となっています。

特に10〜30代の若手職員の割合が多く、働き続けること自体が困難と感じている職員が多いことがわかります。

(参考:人事院 令和5年版 公務員白書)

たしかに昔よりも、自分の周りにも体調不良で長期間休職している人が多い印象です。

このように病休中の職員も、退職代行を使えば出社せずに手続きを進められるため、周囲の視線を気にせず退職できるのも大きなポイントです。

運営元による退職代行の違い5選

退職代行サービスは、運営元の違いによって3つのタイプに分かれます。

- 弁護士が運営する退職代行

- 労働組合が運営する退職代行

- 民間企業が運営する退職代行

それぞれに特徴があり、対応できる範囲や費用、安心感が異なります。

以下の表で5つの違いを比較してみましょう。

| 比較項目 | 弁護士運営 | 労働組合運営 | 民間企業運営 |

|---|---|---|---|

| 退職成功率 | ◎ 高い(法的手続き可能) | ○ 高め(団体交渉権あり) | ○ 通常の手続きに対応 |

| トラブル対応 | ◎ 可能(訴訟・損害賠償等) | △ 限定的対応 | × 対応不可 |

| 会社との交渉 | ◎ 法的代理人として交渉可 | ○ 労働組合として交渉可 | × 交渉は法律上できない |

| 利用料金 | △ やや高め(3〜7万円程度) | ○ 平均的(2~3万円) | ◎ 安価(1~2万円程度) |

| 退職以外のサポート | ○ 法的相談が可能 | △ 限定的な支援 | ◎転職支援、メンタルケアの紹介など豊富 |

民間企業の退職代行が安いし、民間にしちゃおう!

ちょっと待ってください。大事なことを伝えます。

公務員が退職代行を利用する場合、選択肢は弁護士が運営するサービスに限られます。

なぜなら、公務員の退職には次のような特殊な手続きが必要となるからです。

- 任命権者の承認

- 国家公務員法・地方公務員法など、一般の労働法とは異なる法体系

- 人事院規則や服務規律など、独自のルール

そのため、民間業者や労働組合が運営する退職代行では、法的に手続きを進めることができず、違法行為やトラブルのリスクを伴う可能性があります。

つまり、公務員が安心して確実に退職するためには、 法律に基づいて交渉・代理ができる「弁護士」に依頼することが必須となるのです。

退職代行で有名な「モームリ」もXでは次のような投稿をしています。

このように、民間企業が運営する退職代行では公務員の退職手続きに対応できないことが一般的です。

次章では、「なぜ民間企業と違い、公務員を弁護士運営でしか辞められないのか」その理由について詳しく解説します。

公務員が退職代行を使う際の制約と注意点3選

公務員が退職代行を使う場合、民間企業とは大きく異なる法的制約があります。

正しく理解していないと、

・代行してもらったけど、退職できなかった。

・退職できたと思ったのにできてなくて、無断欠勤として懲戒処分を受けた。

といったトラブルに発展するおそれがあります。

ここでは、公務員ならではの退職制度の仕組みと注意点を解説します。

①民間と公務員の法律上の違い

民間企業に勤める労働者は、「労働基準法」や「民法」に基づいて退職できます。

たとえば、民法627条では以下のように定められています。

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。

この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。(引用:e-GOV 民法)

このように、民間では2週間前に退職の意思を伝えれば原則として辞められるのが一般的です。

一方、公務員は「国家公務員法」「地方公務員法」といった独自の法律に基づいて雇用されています。

そのため、同じ感覚で退職しようとすると、手続き上のトラブルが発生します。

例えば、「弁護士法人みやび」のHPでは、次のように紹介されています。

「2か所の代行業者に相談したようですが、いずれも断られた末、弊所「弁護士法人みやび」の無料LINE相談にてお問い合わせいただき、正式に退職代行サービスをご依頼いただきました。」

(引用:弁護士法人みやび 公務員の退職代行事例)

民間業者では断られることがあり、法的な手続きが可能である弁護士による退職代行を選びましょう。

②公務員には「任命権者の承認」が必要

公務員が退職するためには、任命権者の承認が必要です。

これは、国家公務員法第61条に明記されています。

第六十一条 職員の休職、復職、退職及び免職は任命権者が、この法律及び人事院規則に従い、これを行う。

(引用:e-GOV 国家公務員法)

つまり、民間企業のように「辞めます」と伝えるだけでは退職できません。

任命権者の承認がなければ無断欠勤扱いとなり、懲戒処分の対象となる可能性もあります。

公務員が退職するには、以下のステップとなります。

まず、自身の意思で退職したい旨を文書(退職願)で表明し、所属している課や部署に提出します。

これが退職手続きの第一歩となります。

提出された退職願は、所属部署や人事課で内容の確認が行われます。

この段階では、退職希望日や引き継ぎのスケジュールについての調整がされることもあります。

最終的には、任命権者による正式な承認と退職発令が必要です。

これにより、公務員としての身分が法的に終了します。

「退職代行を通して退職したい」と考える場合でも、任命権者の承認は避けて通れないプロセスですので、特に慎重に進める必要があります。

③無断欠勤は懲戒処分の対象になる

「退職代行を使ったから、もう出勤しなくていいだろう」と勝手に欠勤するのは危険です。

公務員の場合、正当な理由のない欠勤は懲戒処分の対象となります。

| 欠勤日数 | 想定される懲戒処分 |

|---|---|

| 10日以内 | 減給または戒告 |

| 11〜20日 | 停職または減給 |

| 21日以上 | 免職または停職 |

(出典:人事院通知(懲戒処分の指針))

そのため、退職代行業者と事前に調整し、有給消化や出勤最終日を調整しておくことが重要です。

弁護士による退職代行だけが「確実な選択」

繰り返しになりますが、公務員が退職代行を使う際には、法律に基づいた手続きが可能な弁護士によるサービスを選ぶことが絶対条件です。

- 任命権者への正式な退職届の提出

- 手続きの不備がないかの確認

- 万一のトラブルへの法的対応

これらを任せられるのは、弁護士だけです。安心できる心強いパートナーを選びましょう。

初期費用だけを見ると弁護士運営の退職代行は高く見えます。

交渉できる範囲や対応力を考慮すると、民間企業に依頼するよりも最終的に手元に残る金額が多くなる=トータルで安く済む可能性は十分にあります。

公務員の場合は、最初から弁護士に依頼しましょう。

次章では、実際に公務員が退職代行を利用する際のステップや流れについて解説します。

弁護士による退職代行の利用の流れ

ここでは、実際に弁護士型の退職代行を使う際の一般的な流れを、5つのステップに分けてご紹介します。

まずはLINEやメール、問い合わせフォームを通じて、無料相談を行います。

この時点で以下のような情報を伝えるとスムーズです。

- 現在の勤務状況(休職中か、出勤中か)

- 希望する退職日

- 精神的な不調やハラスメントの有無

- 所属機関(省庁・自治体など)

匿名でも相談が可能な場合が多いです。「まずは話だけ聞いてみたい」という方にも安心

無料相談の内容をもとに、正式に依頼するかを決めます。

依頼を決めたら、弁護士との間で契約を締結し、料金の支払いを行います。

費用の相場は5万〜7万円程度が一般的です。

この費用には、有給消化・残業代・退職金・未払い給与の請求交渉など、職場とのやりとりが全て含まれます。

契約後は、依頼者本人が職場に行くことなく、弁護士が代わりに任命権者へ正式な退職通知を行います。

国家公務員の場合、人事課や所属部門の長など、退職の承認権限を持つ相手に対して適切に書類を送付します。

ここが民間型の退職代行とは大きく異なるポイントです。

任命権者への法的に有効な通知を行えるのは、弁護士に限られています。

退職通知を受けた任命権者が承認すれば、正式に退職が成立します。

弁護士が間に入っていることで、任命権者とのやりとりも円滑に進むケースが多く、精神的なストレスも最小限に抑えられます。

なお、退職成立までの期間は通常数日〜2週間程度です。

退職後の転職活動に不安がある場合、弁護士事務所や提携先が転職エージェントやキャリア相談などのサポートを提供している場合もあります。

- 転職先の紹介(民間企業・公的機関など)

- 履歴書・職務経歴書の添削

- 面接対策のアドバイス

これらのアフターサポートも、退職後の再出発を安心して迎えるための心強い味方です。

弁護士による退職代行は、「確実」「合法」「安心」の三拍子がそろった選択肢です。

特に公務員のように制度が特殊な職場では、自己判断で退職手続きを進めるとリスクが大きいです。

そのため、信頼できる弁護士に依頼しましょう。

おすすめ!弁護士の退職代行サービス

弁護士が対応する退職代行サービスは、法的トラブルへの備えが万全で、一般的な退職代行業者よりも高い安心感があります。

特に、公務員や自衛官、業務委託といった特殊な雇用形態に対応可能な点も大きなメリットです。

ここでは、公務員にも対応している実績のある3つの法律事務所をご紹介します。

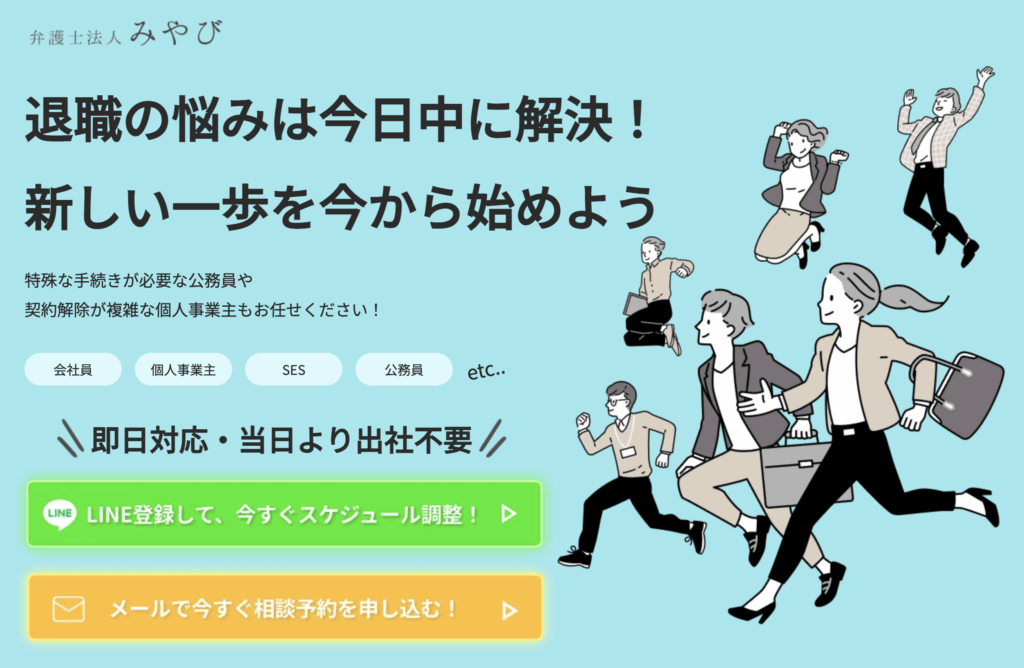

1.弁護士法人みやび

- 料金目安:55,000円〜77,000円(税込)+回収額の20%(残業代・退職金請求など)

- 特徴:

- 弁護士が直接対応し、退職手続きから未払い給与・残業代・退職金・慰謝料請求、損害賠償対応まで一括対応。

- 即日対応可能、LINEやメールで気軽に相談。

- 無期限のアフターフォローつきで、退職後のトラブルにも継続的に対応。

- 公務員の退職代行の事例も豊富であり、解決事例一覧が掲載されている。

(弁護士法人みやび 退職代行の解決事例一覧)

- 弁護士が直接対応し、退職手続きから未払い給与・残業代・退職金・慰謝料請求、損害賠償対応まで一括対応。

✅️こんな人におすすめ

実績豊富で信頼できる弁護士に任せたい方、法的トラブルの懸念がある方。

2.弁護士法人ガイア

- 料金目安:55,000円〜77,000円(税込)+成功報酬(残業代、退職金請求20〜30%)

- 特徴:

- 弁護士が直接、会社や役所との交渉・退職手続き・未払い賃金・退職金請求などを一貫して対応。

- 公務員、自衛官、業務委託など幅広い雇用形態に対応。

- LINE・電話で24時間365日相談可能、LINEのやりとりだけでも代行可能。

- 傷病手当の申請支援や無期限のアフターサポートもあり。

- 弁護士が直接、会社や役所との交渉・退職手続き・未払い賃金・退職金請求などを一貫して対応。

✅️こんな人におすすめ

傷病手当申請など退職後の生活支援も求める方におすすめです。

3.青山北町法律事務所

- 料金目安:55,000円〜77,000円(税込)+成功報酬(残業代、退職金請求20〜30%)

- 特徴:

- 弁護士が退職意思の表明から役所との交渉、未払い賃金・退職金の請求、アフターサポートまで担当。

- 公務員・自衛官・契約社員・業務委託など多様な雇用形態に対応。

- 365日即日対応、有給手続きの代行もしてくれ有給取得率は95%を超える。

- 退職後の書類取得や法的トラブルも無期限でサポート。

- 弁護士が退職意思の表明から役所との交渉、未払い賃金・退職金の請求、アフターサポートまで担当。

✅️こんな人におすすめ

有給所得等の対応を実績のある法律事務所にお願いしたい方におすすめです。

弁護士運営の退職代行サービス比較表

| サービス名 | 料金目安 | 主な特徴 | おすすめ度 |

|---|---|---|---|

弁護士法人みやび | 55,000円〜77,000円+ 回収額の20% | 弁護士が直接対応 即日対応OK LINE・メール相談可 無期限のアフターフォロー 公務員対応実績が多数 | |

弁護士法人ガイア | 55,000円〜77,000円+ 成功報酬20〜30% | 弁護士が一貫対応 LINE・電話で24時間相談可能 無期限アフターサポート 傷病手当の申請支援あり | |

青山北町法律事務所 | 55,000円〜77,000円+ 成功報酬20〜30% | 弁護士が全対応 有給取得率95% 書類取得や退職後の法的対応もOK 365日即日対応 無期限のアフターフォロー |

いずれのサービスも費用には大きな差がないため、サポート内容や得意分野で選ぶことがポイントです。

特に、実績とサポートの手厚さを重視するなら、「弁護士法人みやび」が最もおすすめです。

まずはLINEやメールで無料相談してみることが、スムーズで安心な退職への第一歩となります。

5.まとめ|公務員が退職代行を使うなら「弁護士型一択」

公務員が退職代行を検討する背景には、パワハラや人間関係のストレス、体調不良による精神的な限界といった、深刻な事情があるケースが少なくありません。

しかし、公務員は民間企業の労働者とは異なり、退職には任命権者の承認が必要であり、法律的な手続きも複雑です。

そのため、安易に民間企業や労働組合の退職代行を使ってしまうと、「退職できなかった」「懲戒処分を受けた」といった重大なトラブルに発展するリスクがあります。

公務員が安心して退職代行を利用するには、法律に基づいて正式な手続きを代行できる「弁護士型の退職代行」を選ぶことが必須です。

本記事で解説したポイントをおさらいすると、

- 公務員は民間とは異なる法律(国家公務員法・地方公務員法)に基づいて退職する

- 任命権者の承認を得ない退職は無効になる可能性がある

- 弁護士型退職代行なら、法的トラブルにも対応できて安心

- 精神的に限界を迎えているなら、早めに専門家に相談することが重要

という点が挙げられます。

「退職を伝えるのが怖い」「もう限界だ」という方にとって、退職代行は自分の人生を守るための有効な手段です

後悔のない決断をするためにも、正しい知識と安全なサービスを選び、次のステージに一歩踏み出しましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました!