よしと

よしとこんな疑問を解決します!

私は技術系国家公務員一般職として9年間勤務し、人事評価で「非常に優秀」を取り続けてきました。

しかし、公務員の仕事がつまらないと感じ、辞めることを真剣に考え、転職活動に挑戦しました。

結果として内定をいただいたものの、家庭の事情で辞退。

現在は、来年度の転職を目指して準備中です。

本記事では、公務員の仕事モチベーションが上がらない理由についてわかりやすく解説します。

朝の出勤前、ふと「なんで自分、これやってるんだろう」と思ったことはありませんか?

職場に行ったら、書類のチェック・メールの展開・会議資料作成・あの人に電話でリマインドなど、やることが多いと思います。

書類処理・会議・上司の顔色、ただこなすだけの日々になってしまいます。

私自身もそうでした。でも、このモヤモヤには「理由」と「抜け出す方法」があるんです。

本記事では、公務員として感じやすい「つまらなさ」の正体を明らかにし、次の一歩の選択肢を提案します。

公務員が「つまらない、しんどい」と感じる7つの理由

一見、安定していて堅実な仕事に見える公務員ですが、実際に働いてみると「想像と違った」「毎日が単調でやりがいを感じない」と感じる人も少なくありません。

ここでは、公務員が抱える「つまらなさ、しんどい」の正体を7つに分けて整理してみましょう。

① 他律的業務が多く、振り回される

② ルーティンワーク・単調作業が多い

③ 前例主義でチャレンジできない

④ 社会貢献の実感が薄い

⑤ 副業が禁止されていてスキルも収入も広げにくい

⑦ 成果より年功|頑張っても報われない構造

① 他律的業務が多く、振り回される

公務員の仕事は、基本的に「上からの指示に従う」スタイル。

自分で業務の順番ややり方を決める裁量が少なく、振り回される毎日にストレスを感じてしまうこともあります。

- 上司や他部署からの急な依頼で、自分の仕事が後回しになる

- 仕事が遅い人のフォローで、謝罪や対応を肩代わりする

- 上司の意向で意味不明な作業に巻き込まれる

このように自分の意思とは関係なく、無駄な作業や対応をしなければいけないことは少なくありません。

また、国家公務員における「他律的業務」とは、業務量やタイミングを自分でコントロールできず、外部要因や上位機関の都合で決まる仕事のことです。

たとえば以下のような業務が該当します。

- 国会関係(資料作成や答弁準備など)

- 国際業務(交渉対応や調整)

- 予算折衝や法令協議など

こうした部署(いわゆる「他律部署」)では、通常よりも高い残業上限(例:月100時間未満)が適用されるほど、負荷が重くなりがちです。

② ルーティンワーク・単調作業が多い

公務員の業務には、毎年繰り返されるルーティンワークが多数あります。

- 昨年の資料をもとに日付だけ変えて作成

- 意味を深く考えず、誤字脱字のチェックだけで終わる

- 「とりあえず前例どおり」に流される

こうした作業を続けていると、「自分のスキルが本当に成長しているのか?」と疑問がわいてきます。

「今の職場だけでしか働けないのではないか?」と不安に思う気持ちもわきます。

このような仕事をしていると作業の意義や目的を感じにくく、達成感や充実感を感じづらいのが実情です。

③ 前例主義でチャレンジできない

公務員の組織では、「前例」が重視される判断基準もあります。

- 「前もこうだったから」で話が終わる

- 新しいアイデアを出しても、「なぜ変える必要があるのか」と突き返される

- リスク回避のため、改善提案が通りにくい

このため、チャレンジ精神や創造性が育ちにくい環境に陥ってしまいがちです。

「現状維持」が最優先され、モヤモヤとした不完全燃焼感を抱える人も少なくありません。

④ 社会貢献の実感が薄い

公務員の仕事は、間違いなく社会の役に立つものですが、その実感を得にくいのが現実です。

- 住民や利用者と距離が遠く、「ありがとう」を直接言われる機会が少ない

- 特にインフラや事務系では、完成しても誰にもなにも言われない

- 「誰かのために働いている」という感覚が持ちにくい

たとえば、土木職として設計や積算に携わった構造物も、完成して当然とされ、感謝されることはまずありません。

モチベーション維持が難しくなるのも無理はないでしょう。

実際に、アメリカのコンサルティング会社CEBが行った調査では、従業員エンゲージメント(企業とのつながりや信頼感)が離職率やパフォーマンスに大きな影響を与えることが示されています。

- エンゲージメントが高い従業員は、離職する確率が87%低い

- 企業への高いコミットメントを持つ従業員は、57%多く努力し、20%高いパフォーマンスを発揮する

という調査結果が示されています。

(出典:Grand Valley State University ScholarWorks)

つまり、仕事の意義や社会貢献の実感が得られにくい環境では、従業員のエンゲージメントが上がらず、離職への心理的ハードルも低くなってしまうというのは、ごく自然なことなのです。

⑤ 副業が禁止されていてスキルも収入も広げにくい

公務員には、民間企業に比べて厳しい副業禁止規定があります。

原則として副業には挑戦できません。

- 興味があっても副業に挑戦できない

- 収入源は基本的に「給与のみ」

- 成長の機会が本業に限られる

将来に不安を感じても、「今の職場で昇進するしか年収を上げる方法がない」という構造では、スキルアップや収入増の道が限られてしまいます。

また、収入を増やそうと残業で稼いでいる人もいますが、残業代も結局は国民の税金です。

そのような人は、国民全体の奉仕者である公務員失格だと思っています。

今の職場以外で経験を積みたい、収入の柱をもう1本作りたい、そんな思いを持っていても「制度上できない」という状況は、公務員としての働き方に窮屈さを感じさせます。

こうした副業禁止の制約が、公務員の仕事を「つまらない」と感じさせる要因の一つとなっているのです。

⑥ 閉じた人間関係と精神的ストレス

公務員の組織は狭く閉じており、人間関係も独特です。

- 数年おきに異動があるため、せっかく築いた信頼関係がリセットされる

- 年齢や立場による忖度・上下関係が色濃い

- 古い価値観が根強く、「空気を読む力」が求められる

特に人間関係にストレスを感じやすい人にとっては、逃げ場がなく、精神的にしんどくなりやすい環境と言えます。

⑦ 成果より年功|頑張っても報われない構造

評価制度はあっても、最終的には「年次」がすべてという場面が多くあります。

- 若手がいくら成果を出しても大幅な昇級は基本無し

- 残業が多い人ほど給与が高くなる

- 年収の伸びは「評価」より「年齢」が大きな要因

やる気があって努力しても、評価が報酬に直結しないという現実は、公務員の大きなジレンマのひとつです。

モチベーション低下の原因は?公務員の構造的課題

前章では、公務員が「つまらない、しんどい」と感じやすい理由を具体的に見てきました。

では、なぜこのようなモチベーション低下の感情が生まれるのでしょうか?

それは、公務員という働き方そのものに内在する「構造的な制約」が原因であることが多いのです。具体的には、以下の4点に集約されます。

- 「仕組み的な制約」が大きい

- 「働く意義・目的」が見えづらい

- 「裁量・達成感」が小さい

- 「成長の余地」が限定的

それぞれ、もう少し詳しく見ていきましょう。

「仕組み的な制約」が大きい

公務員は、法律や制度に基づいて動く仕事です。

自由度が高い反面、曖昧さや属人的な対応を避ける必要があり、どうしても「マニュアル化」や「前例重視」が求められます。

その結果…

- 自分の意見よりも「通達通りにやる」ことが優先される

- 提案しても「前と違い説明できないから難しい」と跳ね返される

- 前例と違う方法は避けたがる空気がある

こうした制約の中で働いていると、「自分がいなくても成立する仕事」のように感じてしまうことがあります。

「働く意義・目的」が見えづらい

公務員の仕事は、間接的に社会を支える役割が多いです。

たとえば、インフラ整備や福祉サービス、住民対応など、どれも大切な仕事であることに間違いはありません。

しかし…

- 成果がすぐに見えない

- 感謝される機会が少ない

- 「何のためにやってるのか」が分からなくなる

といった状況になりやすく、やりがいを実感しにくい構造があります。

一方で、住民からのクレームや上司や他課からの指摘は目立ちやすく、「やって当たり前」と見なされがちなのも、モチベーション低下の一因です。

「裁量・達成感」が小さい

公務員の仕事は、チームや組織単位で進めることが多く、個人の裁量が小さいのが特徴です。

- 「上から決まったからこれやって」

- 「○◯課長の決裁がないと進められない」

- 「一度出した資料も、部内でぐるぐる修正されて戻ってくる」

こうした状況が日常茶飯事だと、自分で考えて動く余地がほとんどないと感じてしまいます。

そして、成果が誰のものかも曖昧になり、「何を達成したか」も実感しづらいのです。

「成長の余地」が限定的

民間企業では、成果やスキルに応じてポジションや収入が上がっていく仕組みがあります。

一方で、公務員は年次や評価によって昇進・昇給が決まるため、

- 頑張っても評価はほぼ横並び

- 専門資格をとっても業務内容は変わらず、評価も横並び

- 異動があっても似たような業務の繰り返し

といった状態になりやすく、自分のスキルや市場価値が上がっている実感を持ちにくいのです。

このように、「成果=評価・報酬」につながりにくい構造のため、「どれだけ頑張っても変わらない」と感じてしまい、自分の成長実感やキャリアの広がりを持ちにくくなるのです。

それでも公務員には良いところがある

ここまで「つまらなさの正体」についてお話ししてきましたが、誤解してほしくないのは、公務員の仕事には確かな「良さ」もあるということです。

現役で働く中でも、「これはありがたいな」と実感する場面は少なくありません。

以下に、公務員としての主なメリットを整理してみましょう。

1.雇用が安定している

2.有給や育休が取りやすい

3.福利厚生が充実している

それぞれ詳しく見ていきましょう。

雇用が安定している

公務員の最大の強みは、景気や業績に左右されにくい安定性です。

- リストラや倒産のリスクが極めて低い

- ボーナスが急にゼロになることもない

- 「生活の土台」がしっかりしている安心感

また、公務員の身分は法律で守られており、簡単には解雇されません。

- クビになるには重大な不祥事や職務不適格など、明確な理由が必要

- 軽度のミスや多少の能力不足では解雇されない

実際に職場にいたのは、仕事をすると逆に周囲に迷惑をかけている人でも、昇給が止まる程度で働き続けている人も多いです。

ただし注意点として、今後数十年で「終身雇用制度」が見直される可能性もあります。

そのためにも、安定に甘えるのではなく、次の一手を考えておくことが大切です。

有給や育休が取りやすい

公務員は、休暇制度が整っており、実際の取得率も高めです。

数年前までは公務員の有給は年5日程度の人もよくいましたが、

今では、以下のとおりで

- 有給休暇、育児休業、介護休業などが法令に基づいて保証

- 近年では「15日以上の取得」が推奨されている

- 実際に国家公務員の平均取得日数は16.2日(人事院 年次休暇取得状況(PDF)より)

休みやすい環境が整っていることがわかります。

民間では「制度はあるけど実際には取りにくい」ケースが多い一方、公務員では「取得が前提として認められている」職場文化が根づいており、家庭や私生活と両立しやすい環境が整っています。

福利厚生が充実している

給与以外の部分でも、公務員には多くの恩恵が用意されています。

- 共済組合による医療補助、住宅手当、扶養手当など

- 共済貯金や貸付制度など、長く働くほどメリットが大きい

- 映画館・レジャー施設・旅行など私生活での割引制度も充実

(民間の「福利厚生代行サービス」と提携しているケースも多数)

実際、民間企業と比べても福利厚生は整っている方であり、見えにくいけれど確実にありがたい恩恵が多いのが特徴です。

ここまで見てきた通り、公務員には確かな安心感と手厚い待遇があります。

しかし、「安定している=毎日が充実している」とは限らないのが現実です。

- やりがいを感じにくい

- 成長の実感が持てない

- モヤモヤとした不満が積み重なる

そんな思いを抱えていても、「辞めるのは怖いし…」「ここしか知らないし…」と動けずにいる人は少なくありません。

次章で次のステップをご紹介します。

このモヤモヤから抜け出す方法

ここまで読んで、「やっぱり公務員って自分には合ってないのかも…」と感じた方もいるかもしれません。

でも、安心してください。そのモヤモヤには、ちゃんと出口があります。

「辞める」か「続ける」か、白黒つけなくても大丈夫です。

今の自分に合ったアクションを、少しずつ選び取っていけばOK。

ここでは、公務員の立場からでも取り組める「3つの選択肢」を紹介します。

①休職

②転職

③副業・スキルアップ

選択肢①:休職

仕事がつらく、心と身体が重い⋯

そんな状態が続いているなら、まず考えてほしいのが「休職」という選択肢です。

休職とは、心身の健康を回復させたり、人生の方向性を見つめ直すために、一時的に職場を離れる制度です。

公務員にも休職制度は整っており、体調が限界に近づく前に使うことが大切です。

- 心身の疲労をリセットし、冷静に物事を考えられるようになる

- 一度距離を置くことで、「本当はどう働きたいのか」が見えてくる

- 休職中に副業の準備や転職活動を並行する人も増えています

休むことに罪悪感を持つ必要はありません。休職は“逃げ”ではなく、未来を整えるための一手です。

長い人生を考えたとき、必要な時間を確保するのは賢い選択です。

休職した場合でも、収入は減りますが、一定の割合で手当を受給できる制度も整っています。

選択肢②:転職

「どうせ指示通りに動くだけの毎日」

「自分の判断で動けない仕事はもう嫌だ」

そんな風に感じているなら、思い切って「転職」を視野に入れてみるのも一つの道です。

かつては「一度公務員になったら定年まで勤めあげる」というのが当たり前でしたが、近年は流れが変わっています。

転職市場では、誠実で正確な仕事ができる元公務員が評価されるケースが増えてきているのです。

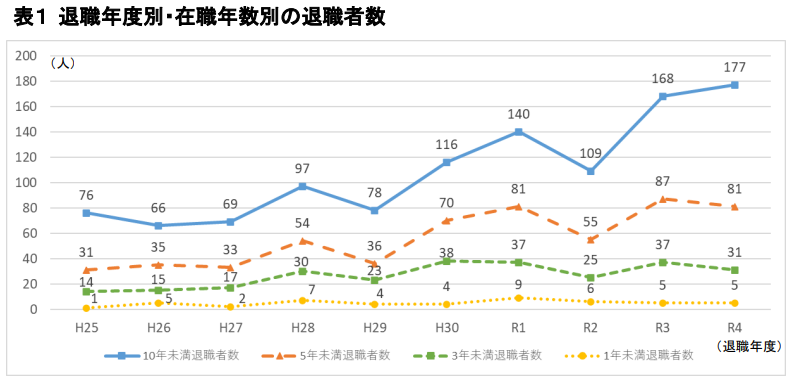

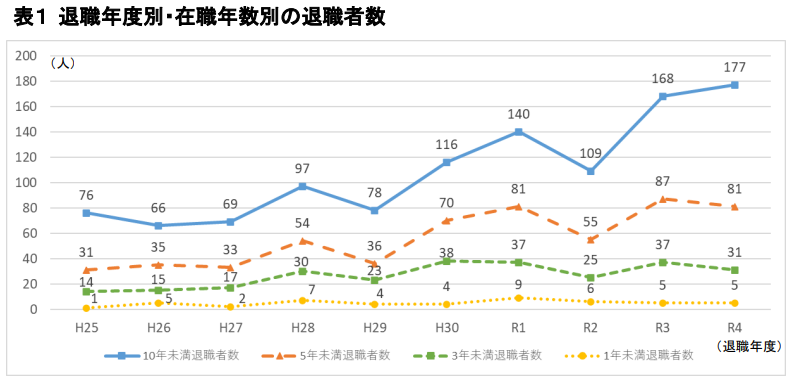

また、若手の公務員は離職している人が増えてきています。

転職といっても、「すぐに辞める決断をしなければならない」と思う必要はありません。

大事なのは、情報収集から始めること。

以下のような小さなステップなら、今すぐ誰でも始められます。

- 転職サイトに登録し、どんな求人があるのか眺めてみる

- 転職エージェントに相談し、自分の市場価値を知る

- 転職体験談やキャリア記事を読み、自分の道をイメージしてみる

- 「自分に合う働き方とは?」と自問自答してみる

これだけでも、意外と視野が広がり、「今の職場しか知らなかった自分」に気づくはずです。

選択肢③:副業・スキルアップ

「今すぐ転職は難しいけど、何か変えたい」

「今のまま何十年も過ごすと思うと不安になる」

そんな方にこそおすすめしたいのが、副業やスキルアップという選択肢です。

公務員であっても、一定のルールの範囲内であれば「副業」や「学び直し」は十分に可能です。

「副業禁止」と聞くと、まったく何もできないように感じるかもしれませんが、実はそうではありません。

- 法的に許可されるケース(知識・趣味を活かした個人活動など)

- 許可が必要なもの、グレーゾーンの範囲で行われている事例も多い

このような取り組みをしている公務員も実在します。

たとえば、次のような副業は現職の公務員でも取り組んでいる人が多数います。

- せどり(転売):不用品販売から始めて、物販の仕組みを学ぶ

- ブログ運営:自分の経験を発信しつつ、広告収入を得る

- 動画編集・画像制作:YouTubeチャンネルの編集など、在宅でも完結

- Webライティング:文章力を活かして、副収入を得ながらスキルも磨ける

- 資格取得によるスキル構築:宅建、FP、施工管理など、転職にも生きる

これらは「資産型副業」や「スキル型副業」と呼ばれ、最初は収入が少なくても、続けるほどに将来の選択肢を広げてくれます。

副業や学習に取り組む最大のメリットは、自分の市場価値を自覚できるようになることです。

- 「自分の得意なこと」が収益につながる実感

- 本業以外でも社会と関われる手応え

- 「いつか辞めても生きていける」という安心感

- 公務員以外の世界を知ることで、視野が広がる

一度この感覚を得ると、公務員としての「つまらなさ」も相対化され、「今の職場にしがみつかなくても大丈夫」という余裕が生まれます。

まとめ:つまらなさの先にある、自分らしい働き方へ

ここまで、公務員という働き方の「つまらなさ」の正体と、それでも存在する確かなメリット、そして新しいキャリアに踏み出すための視点について見てきました。

おさらいすると、公務員が「つまらない、しんどい」と感じやすい理由は、

- 業務の他律性やルーティン

- 閉鎖的な人間関係

- 前例主義

- 成果が評価に結びつかない構造

「制度や環境に起因する制約」が大きな要因となっています。

一方で、公務員ならではの安定性、休暇のとりやすさ、福利厚生の充実など、民間では得がたいメリットもあります。

このため、「辞めるか」「留まるか」で悩んでしまうのも当然のことです。

しかし、どちらの道を選ぶにせよ大切なのは、自分にとっての優先順位をはっきりさせることです。

- 今の安定を守りながら、やりがいを見出す努力を続けるのか

- 新しい環境で、自分の可能性を広げてみたいのか

- 副業や資格取得で、小さく外の世界とつながってみるのか

どれも「正解・不正解」があるわけではなく、自分の価値観と人生観に照らして「納得できる選択」ができるかどうかが重要です。

もしあなたが今、「このままでいいのか?」と感じているのなら、それは変化への準備が整い始めたサインかもしれません。

つまらなさにフタをして耐えるのではなく、自分の感情に丁寧に向き合い、少しずつでも前に進んでみることをおすすめします。