よしと

よしとこんな疑問を解決します!

私は技術系国家公務員一般職として9年間勤務し、人事評価で「非常に優秀」を取り続けてきました。

しかし、公務員を辞めることを真剣に考え、転職活動に挑戦しました。

結果として内定をいただいたものの、家庭の事情で辞退。

現在は、来年度の転職を目指して準備中です。

本記事では、国家公務員の人事評価制度についてわかりやすく解説します。

制度の仕組みを知ることで、以下のような視点を持つことができるようになります。

- 評価に過度に囚われずに働く

- 自分のスキルアップを軸に行動する

- 「自分なりの最大限」を目指して取り組む

公務員の人事評価は、昇給や昇格に関わる一方で、どれだけ頑張っても「B評価(優良)」にとどまるケースも珍しくありません。

モチベーションの低下や不公平感につながることもあります。

特に年功序列が色濃く残る公務員の組織では、自分より仕事ができない上司が評価者になることもあり、評価への納得感を得にくい場面もあるかと思います。

現役で「ずっとB評価でやる気が出ない…」と悩む方や、「人事評価を」と考える方にとって、本記事がヒントになれば幸いです。

国家公務員の人事評価の仕組み

公務員は基本的に年功序列の給与体系です。高卒・大卒の違いはありますが、基本的には年次を重ねることで、同期との年収差はほとんどなくなっていきます。

残業時間や各種手当で多少の差は出ますが、同じ年次であれば級・号俸もほぼ横並びです。ただし、人事評価によって同期より号俸が数段高いこともあり得ます。

私自身も10年目になりますが、同期と比べて基本給がやや高いことがわかりました。これは、評価による号俸の違いが原因です。

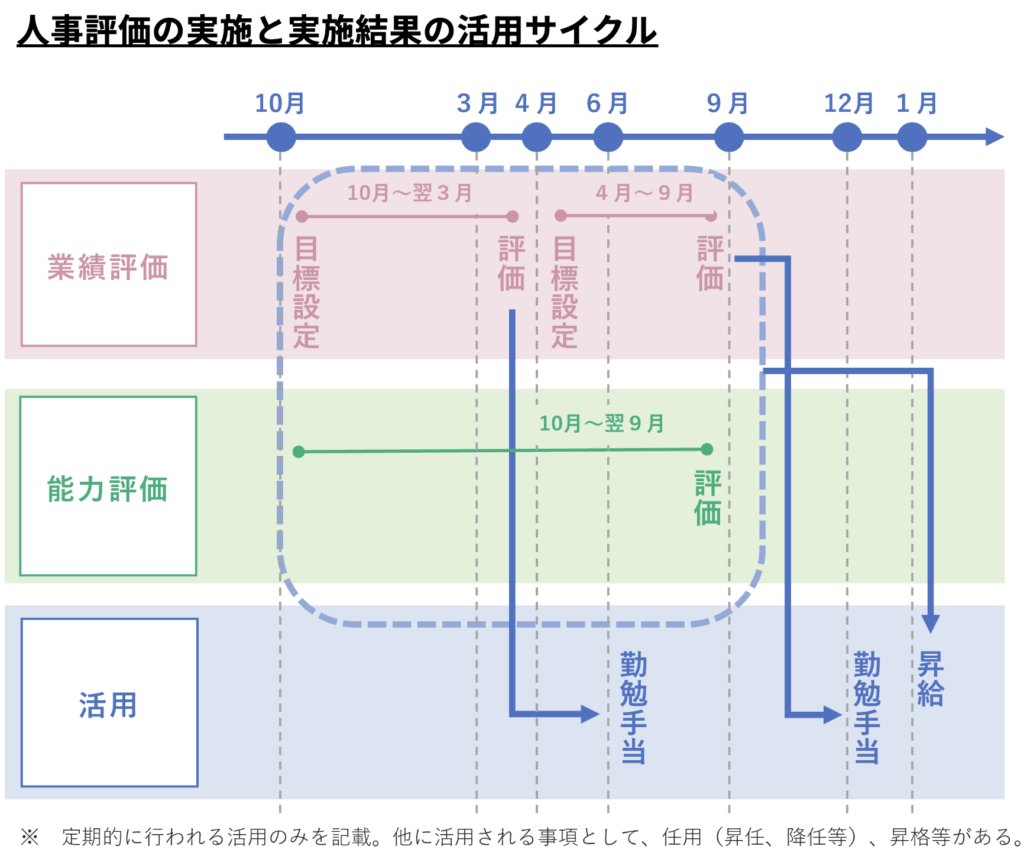

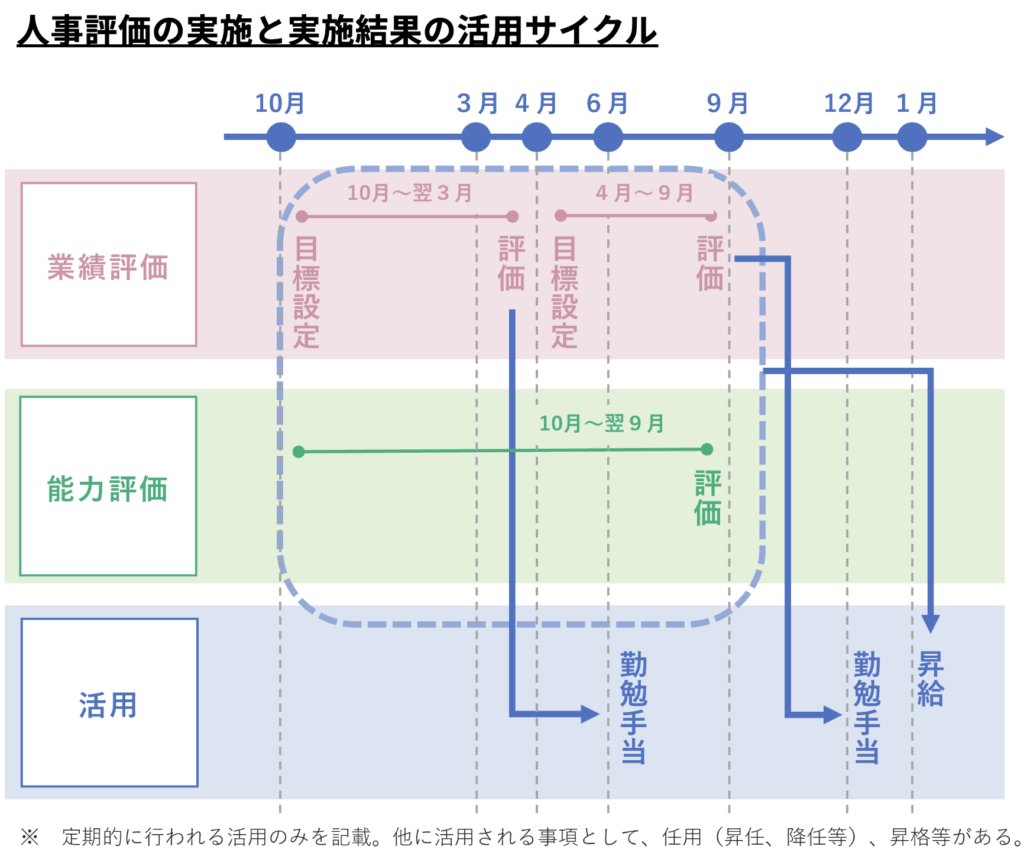

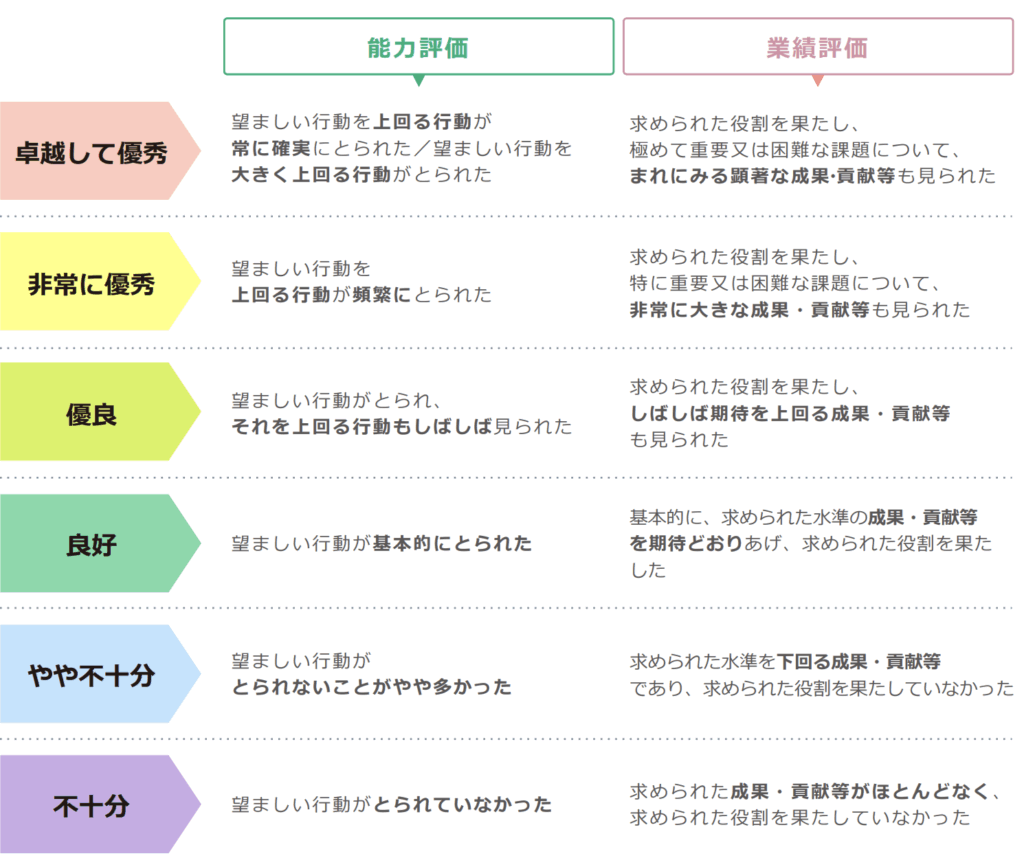

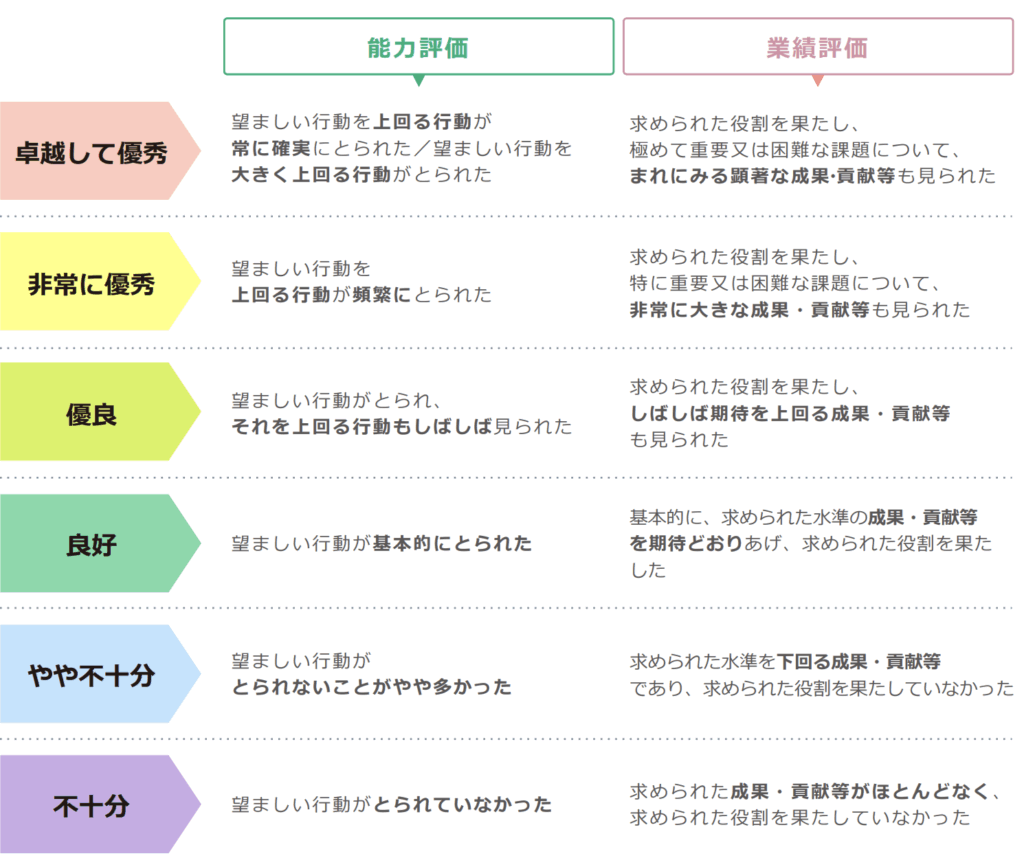

能力評価と業績評価

国家公務員の人事評価は、以下の2つの評価で構成されています。

| 項目 | 業績評価 | 能力評価 |

|---|---|---|

| 評価対象 | 業務の「成果」や「目標の達成度」 | 業務遂行における「能力の発揮」「行動の過程」 |

| 評価頻度 | 年2回 | 年1回 |

| 評価期間 | 半期ごと(10月~3月、4月~9月) | 年度ごと(10月~翌年9月) |

| 評価基準 | 期初に設定した目標の達成度や業務成果 | あらかじめ設定された業務上必要な能力の発揮度 |

| 具体例 | 目標の達成率、業務改善の成果、プロジェクトの完了など | 問題解決力、実行力、判断力、対人能力など |

| 評価の重視点 | 何を成し遂げたか | 「どのように業務を遂行したか」という過程 |

この2つの評価が、昇給・昇格・賞与に影響を与えます。

評価が良ければ、号俸の上昇スピードが早まり、昇進・昇格のタイミングも前倒しになります。

逆に評価が芳しくなければ、昇格が遅れたり、場合によっては降格などの措置もありえます。

私の実感では、若手ほど高評価がつきにくく、中堅・ベテランほど、それほど目立った成果がなくてもA評価以上を取っているケースが見受けられます。

これは、公務員組織に今なお根強く残る年功序列の文化が影響しているとも考えられます。

「役職が高い=責任が重い=評価が高くなる」といった心理が働いているのかもしれません。

ただ、実態としては部下がほとんどの実務をこなし、上司は最終確認だけ、という部署もあります。

そういった現場を見るたびに、評価と実態が必ずしも一致していないことを痛感します。

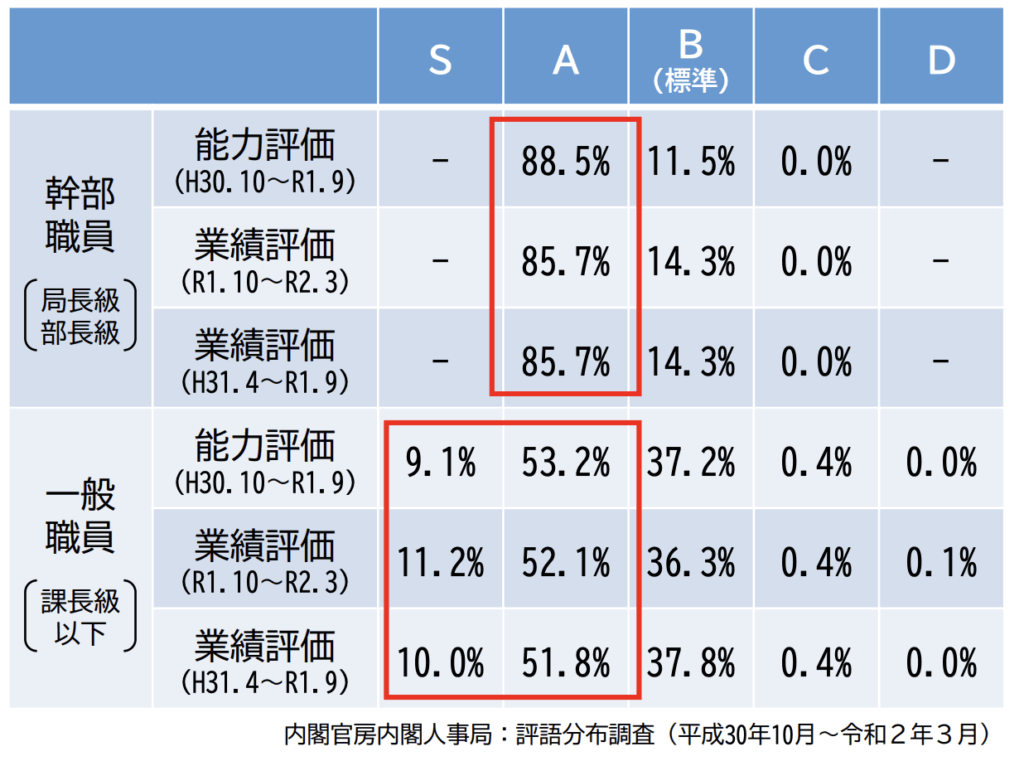

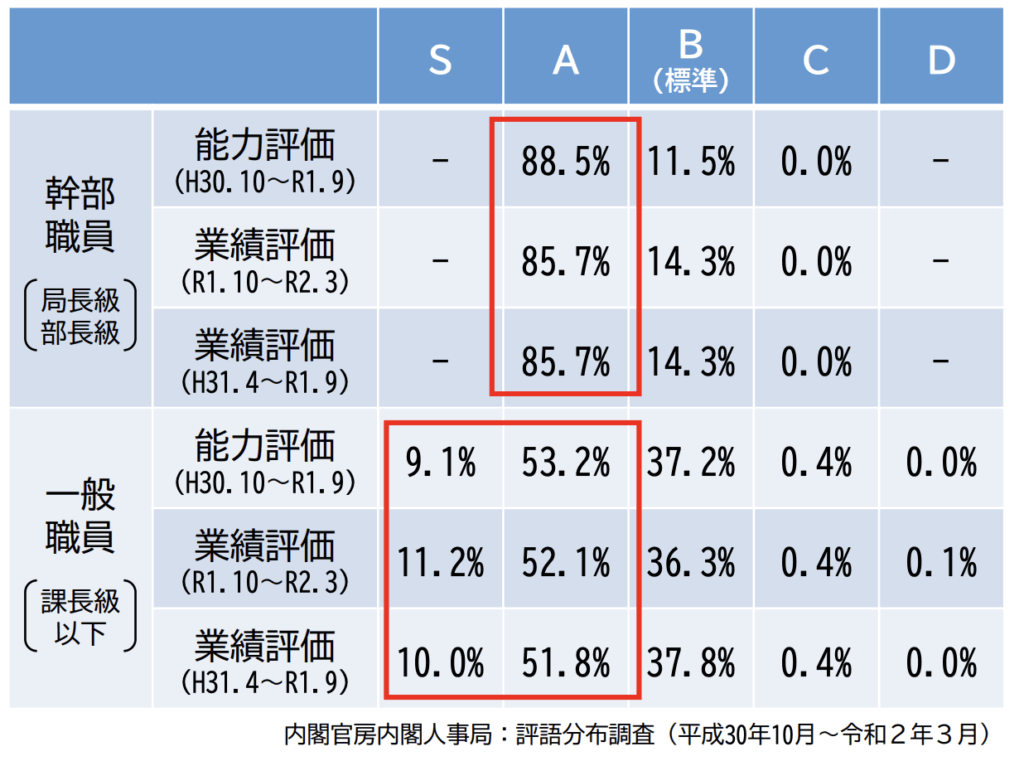

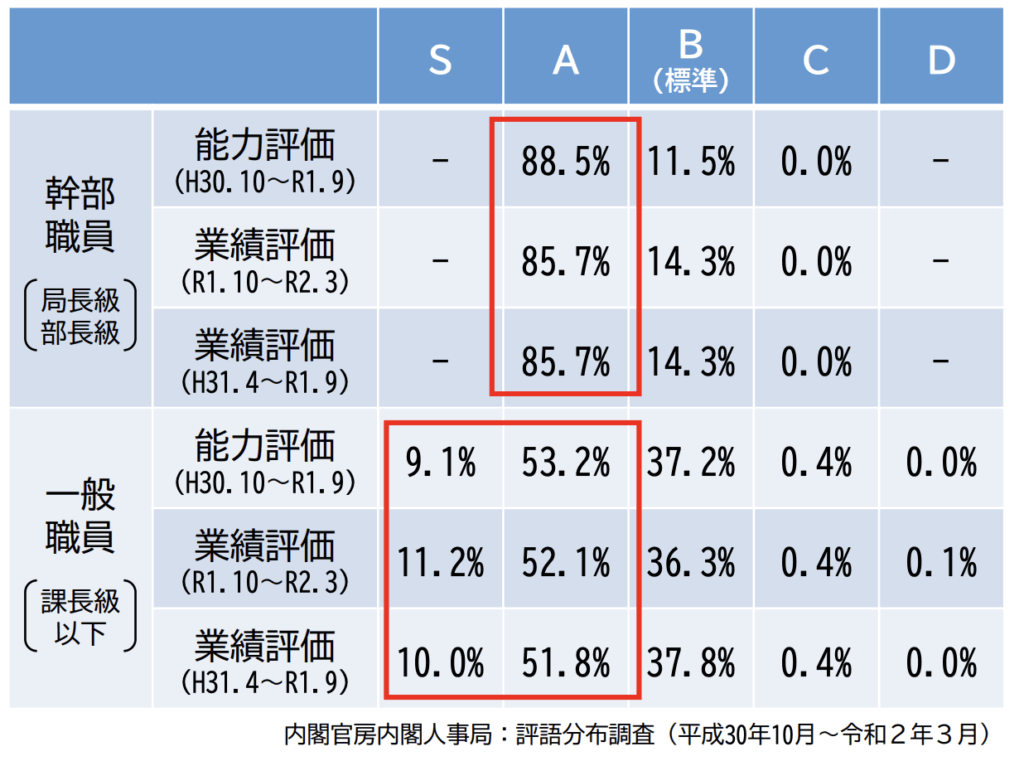

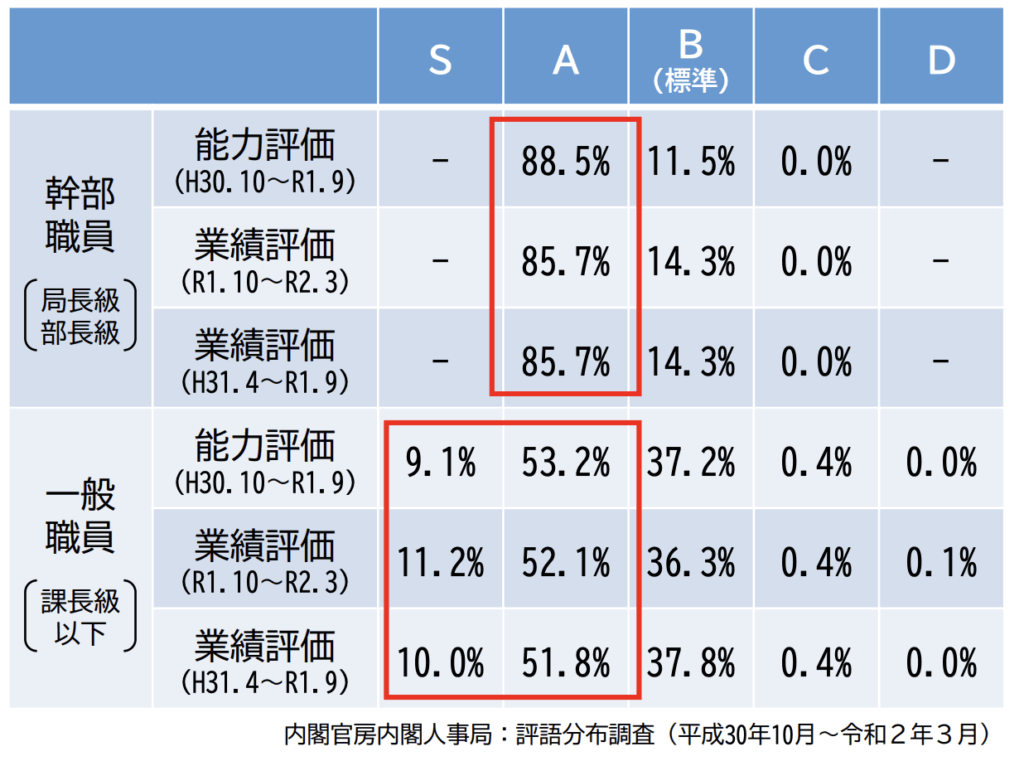

「S・A・B・C・D」評価の意味と分布の実態

以前は「S・A・B・C・D」の5段階評価でしたが、現在は6段階(S〜E)評価に変更されています。

公務員の人事評価は絶対評価方式のため、「全員がS評価」という事態も理論上はあり得ます(実際にはほぼありませんが…)。

また、誰がどの評価を受けたかは非公開ですが、過去にはS・A・B・Cの分布割合の資料が公表されていたこともありました。

一般職員のデータを見ると、S評価を得ているのは全体の1割前後に過ぎません。

大半がA評価(約50%以上)でB評価(約36〜38%)は相対的に見ると、あまり良くない評価として見ることができます。

つまり、「評価B=普通」という印象を持ちがちですが、実際は全体の下位グループに入っており、「評価B=少し悪い」と解釈できます。

※現在の評価制度は6段階になっており、分布は公表されていません。

A評価は評価が良いイメージでしたが、過半数以上がA評価だとなんだかあまり評価の価値を感じないですね…

人事評価結果での任免や給与

人事評価が昇進や給与に影響するという話はよく聞きますが、具体的にどのように活用されているのか、実際の制度に基づいて整理してみましょう。

人事評価結果は、主に以下の3つの場面で活用されます。

- 昇任(役職が上がる)

- 昇格(等級が上がる)

- 昇給(号俸が上がる)

それぞれの違いや制度の仕組みについて、見ていきます。

昇任・昇格・昇給の定義

人事評価によって、「昇任・昇格・昇給」に差が出てきます。

違いを簡単にまとめると以下のようになります。

| 区分 | 内容 | 給与への影響 |

|---|---|---|

| 昇任 | 主に役職が上がる(例:係員→係長) | 基本的に影響なし |

| 昇格 | 等級(級)が上がる | 給与大幅アップ |

| 昇給 | 同じ級の中で号俸が上がる | 給与少しアップ |

たとえば私自身、30歳前に係長に「昇任」したことがありますが、「昇格」「昇給」は伴わず、責任と業務量が増えた経験があります。こういったケースは少なくありません。

人事評価の昇任・昇格・昇給への活用

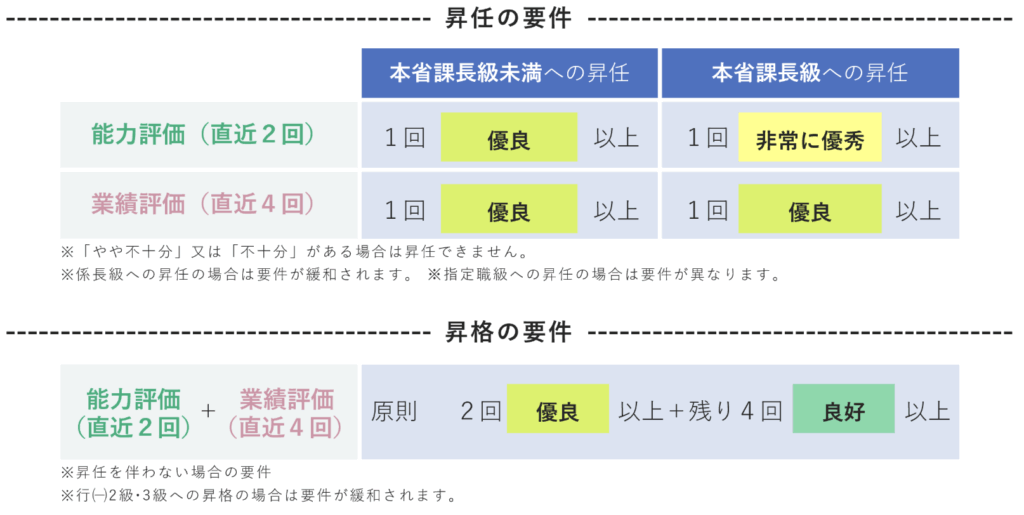

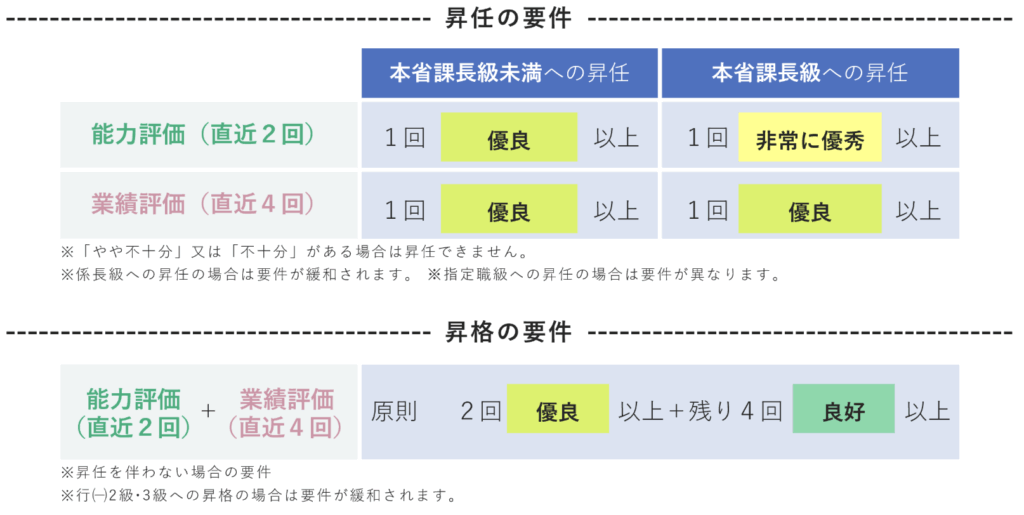

まずは人事評価の昇任・昇格への活用についてです。

以下の要件を満たす候補者の中から適任者が決定されます。

「S評価やA評価を取っている人の中から候補者が選ばれる」という制度にはなっていますが、実際の昇任・昇格の判断は以下のような要素を含めた総合評価です。

- 年次(入省年や経験年数)

- 過去の業績や勤務成績

- ポストの空き状況

私の場合も、経験年数10〜15年の中堅職員が少なかったことで、「係長への昇任」は早めにされましたが、「級の昇格」は見送られました。

このように、年次や組織事情の方が優先されることも多いのが実情です。

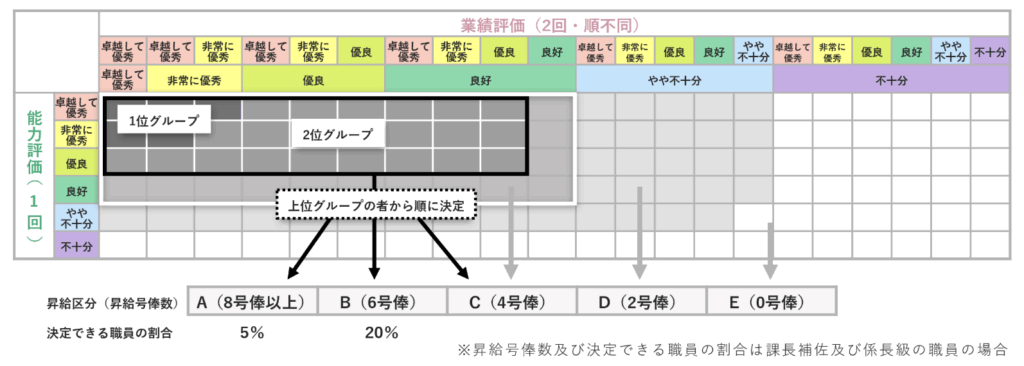

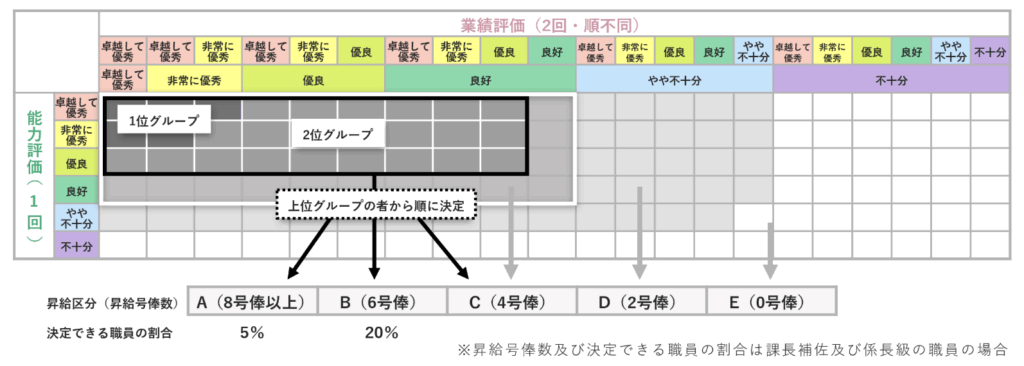

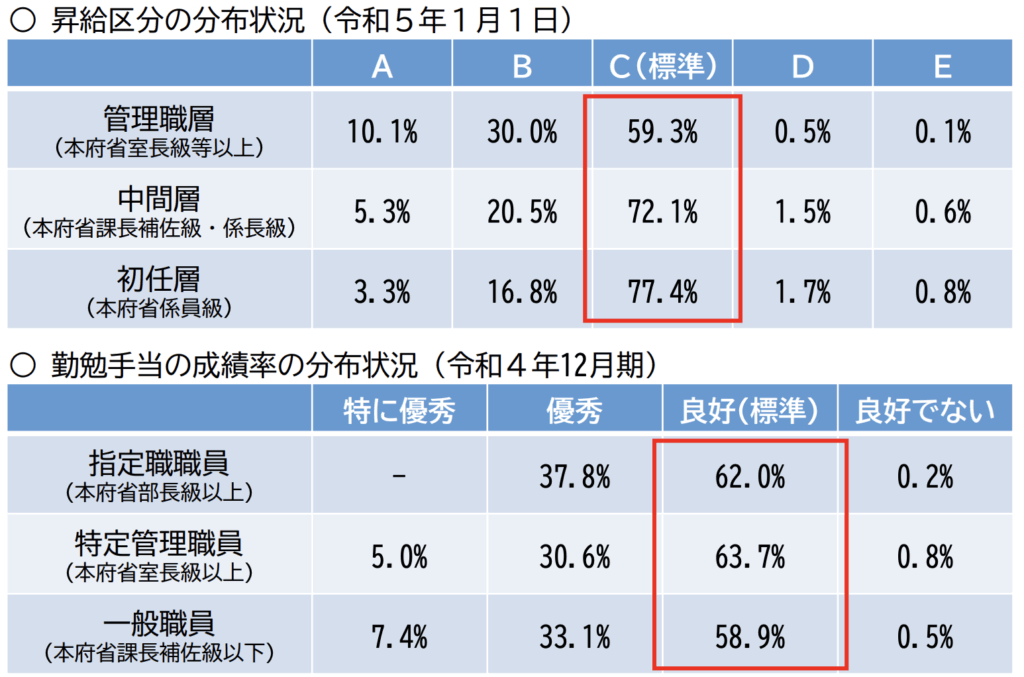

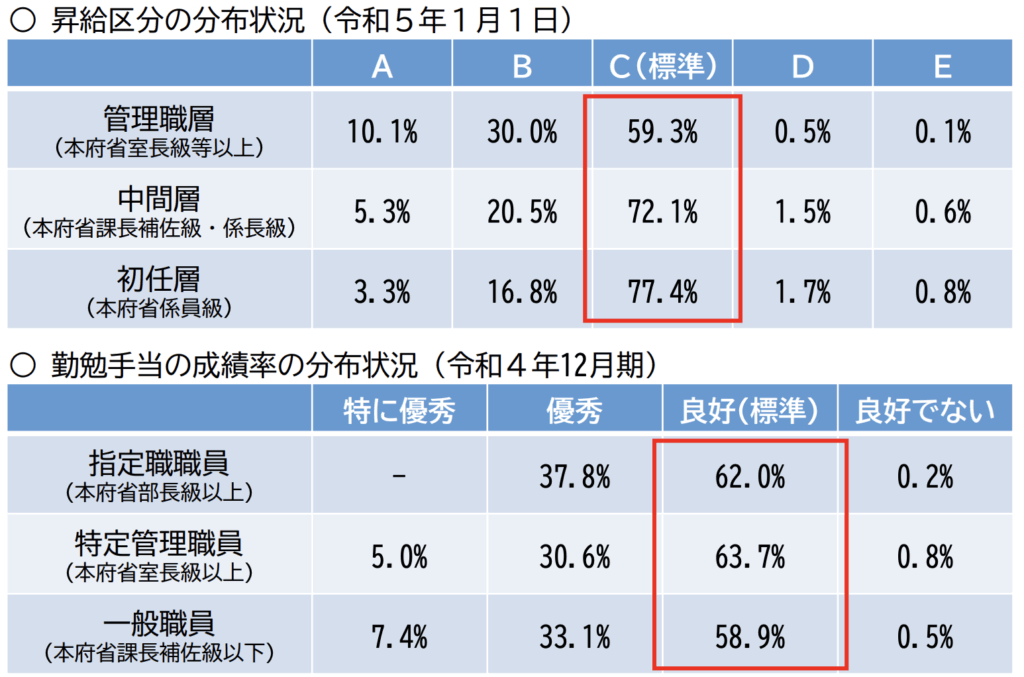

次に昇給(号俸アップ)についてです。

こちらは人事評価結果がダイレクトに反映され、毎年の昇給に差が生まれます。

国家公務員では、以下のように5段階の昇給区分(A〜E)が決まり、それによって昇給幅が決まります。

例えば、

B評価(標準的評価):6号俸アップ

C評価(少し低めの評価):4号俸アップ

たった2号俸の違いに見えても、基本給にすると以下の差になります。

大卒30歳・一般職(3級10号俸)→ 3級12号俸になった場合:

基本給:274,300円 → 276,400円(差額:2,100円)

年間:約25,200円の差

※残業代・ボーナスにも反映されるため、実際にはさらに差がつきます

このように、昇給幅は小さく見えても、長期的には無視できない差になります。

人事評価は良くてもあまり給料は変わらないんですね。これを聞いてあまりモチベーションが上がらない人も多いかと思います。

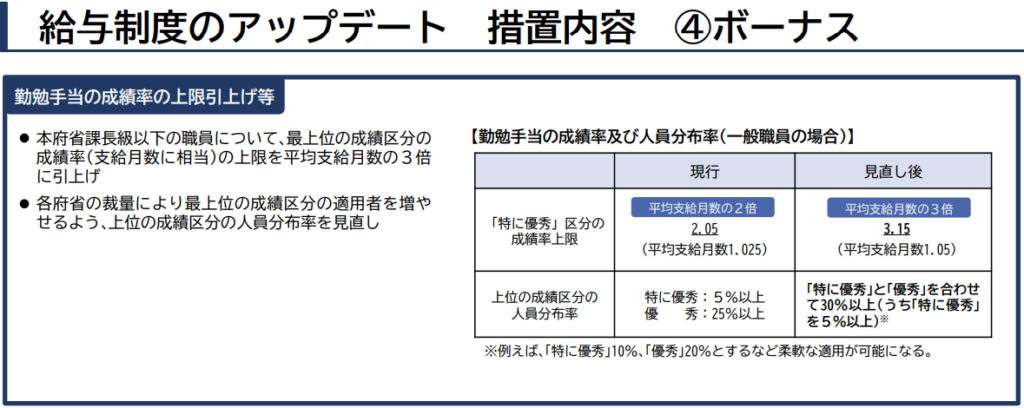

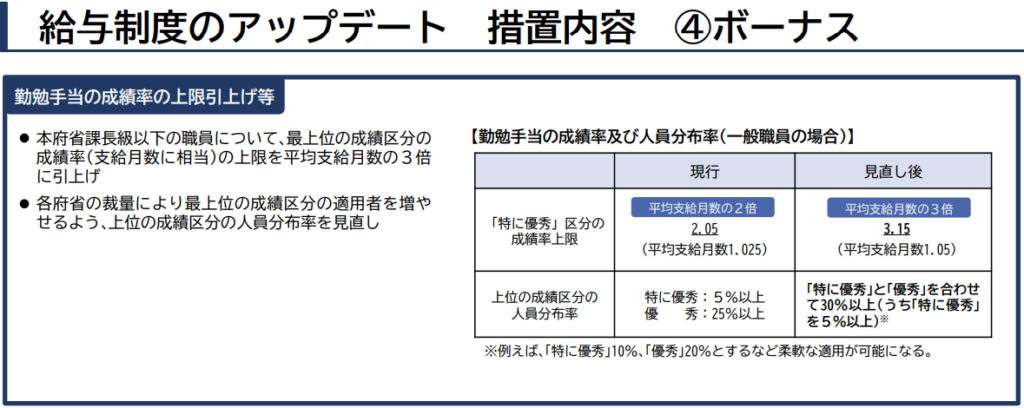

評価の影響はボーナスにも及びます。

特に「勤勉手当」には成績率が乗じられるため、ここが評価の違いによって最も差が出る部分です。

成績率の例(令和6年度冬):

特に優秀:3.0

良好:1.01

この差が、支給額に大きな違いを生みます。

【3級10号俸・地域手当10%の場合】

月給:274,300円 × 1.10 = 301,730円

【1】特に優秀(成績率3.0)

期末手当:301,730円 × 1.225 = 369,619円

勤勉手当:301,730円 × 1.075 × 3.0 = 973,079円

合計:1,342,698円

【2】良好(成績率1.01)

期末手当:同上 = 369,619円

勤勉手当:301,730円 × 1.075 × 1.01 = 327,603円

合計:697,222円

▶︎ 差額:645,476円!

下図のとおり、令和7年度から成績率の上限拡大したので、評価差がより明確になるかもしれません。

「高評価を得るとボーナスでもしっかり差がつく」仕組みが強化され、職員のモチベーション向上が期待されています。

ただし、「特に優秀」と評価された場合でも、成績率は124/100以上〜315/100以下と大きな幅があります。

私の周囲でも、旧制度のもとで成績率が2倍以上のボーナスを受け取っていたという話は聞いたことがなく、実際にはごく少数にとどまっていると考えられます。

この評価の実態は明かされておらず、いわゆる「ブラックボックス」となっているため、成績率の上限が引き上げられても、その恩恵を受ける職員はごく限られているのが現状です。

なぜいつもB評価なのか?人事評価は意味がないのでは?

若手の頃、自分なりに努力したのにB評価にとどまり、納得できない思いをしたことがありました。

たとえば、2年目で前任者の何倍もの業務量をこなしていたにもかかわらず、結果はB評価。

「なぜ?」という疑問を抱かずにはいられませんでした。

こうした疑問や不満は、多くの職員が共感する部分ではないでしょうか。

- 頑張ってもB評価で納得できない

- 評価と昇給が整合しない

- 人事評価は意味がないのでは?時代に合っていないのでは?

以下、それぞれについて解説していきます。

頑張ってもB評価で納得できない

「一生懸命やったのに、またB評価だった…」

そんな経験、ありませんか? 私も同じような経験をしてきました。

B評価は制度上「優良」と位置づけられていますが、実際には「少し悪い」という印象が強く、頑張った実感と結びつかないことが多いのです。

国家公務員の人事評価は「絶対評価」だと言われていますが、実際には上司との相性や主観が評価に大きく影響するため、いくら成果を出してもS評価に届かないというケースは珍しくありません。

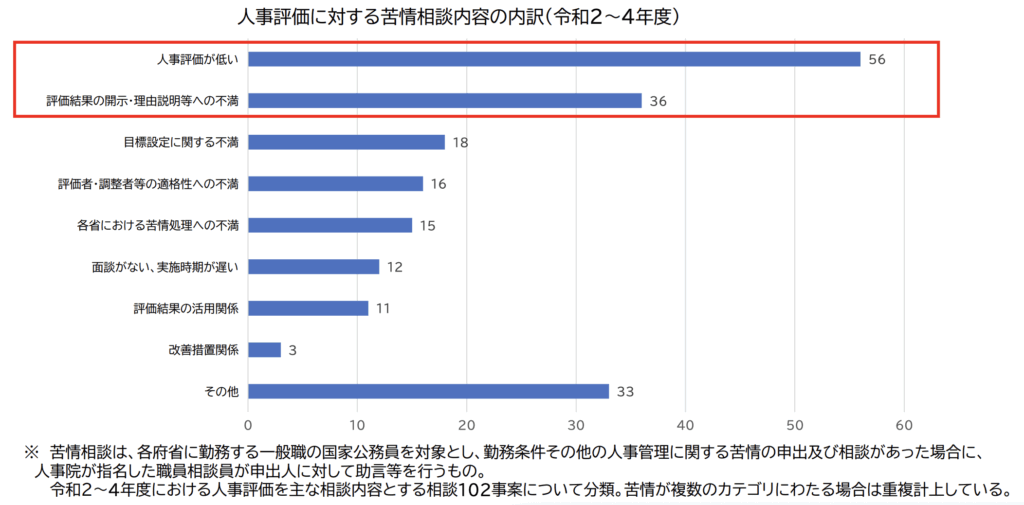

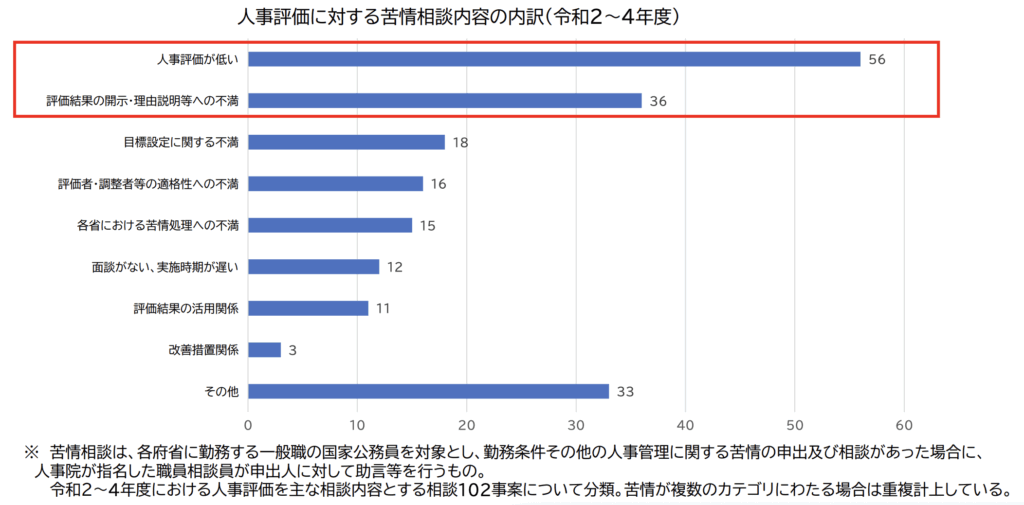

一応、評価に納得がいかない場合には、苦情を申し入れる制度があります。実際に利用されている例も、下記の資料に記載されています。

ただし、私はこの制度を安易に利用することをおすすめしません。

公務員組織は「和を重んじる文化」が根強く、苦情を申し出たことで「あの人は面倒な人だ」というレッテルが貼られ、職場での人間関係やその後の評価に悪影響が出るリスクがあります。

正当な評価がされないと感じたとしても、上司が代わることで評価が一変することもあるので、気持ちを切り替えて、次の上司に期待するのが現実的な対処法だと思います。

評価と昇給が整合しない

「S評価だったのに、昇給はB区分(6号俸UP)で賞与も1割加算のみだった。」

こうした事例は実際に起きていますし、私自身も経験しました。

過年度の公表資料を確認すると、一般職においてはS・A評価を受ける職員が60%以上を占めています。つまり、B評価以下は全体の40%未満。想像以上に「甘め」に評価されているのが実情です。

一方で、昇給区分のA・B(=より高い昇給幅)を受けている職員は20%前後にとどまっており、ボーナスで「特に優秀」「優秀」と認定される割合も40%程度にとどまります。

これだけ「絶対評価」を掲げているのであれば、本来は評価結果と昇給・賞与が整合しているべきです。

しかし、実際にはそうなっていません。

おそらく、人件費という予算の制約が背景にあり、「評価は良いけれど昇給は限定的」といった矛盾が生じているのだと思われます。

こうした状況が続けば、評価に対する信頼は薄れ、モチベーションの低下にもつながります。

評価制度に疑問を感じる方は、思い切って「評価の不開示」を選択するというのも一つの手段です。

私自身も、どうしても相性の合わない上司からの評価を受けたくない時期があり、「不開示」を選んだことがあります。

人事評価は意味がない?時代に沿わない制度

人事評価は、本来「人材育成」や「組織の活性化」を目的とした重要な仕組みです。

しかし現場では、「評価する側にとっても手間がかかるだけ」「形骸化していて意味がない」という声が少なくありません。

これまで述べたように、評価と昇給が一致しない制度では、むしろ評価がモチベーションの低下につながってしまうリスクもあります。

「上司から評価されていたのに、最終調整で結局B評価に…」という経験もあります。

アドビシステムズが実施した調査「Performance Reviews Get a Failing Grade(パフォーマンスレビューに不合格判定)」では、マネージャーの88%、従業員の72%が「人事評価の準備は時間の無駄」と回答しています。

公務員の人事評価制度も、時代の変化に対応できていない制度の一つと言えるでしょう。

年功序列が根強く残っており、評価制度も形式的になってしまっています。

評価者の主観が強く影響し、「業務目標」や「目標外の取り組み」といった評価項目が、実際にはそれほど重視されていないのが実情です。

また、評価のフィードバック面談で「今期もありがとうございました。これからも頑張っていきましょう。」といったテンプレートのような言葉だけで終わることも少なくありません。

これでは次にどうすればS評価を狙えるのかすらわかりず、評価が成長に繋がらないです。

こうして制度が形骸化していることが、人事評価は意味がないと感じる人を増やしている原因になっているのではないでしょうか。

人事評価に頼らないキャリアアップ

人事評価は、あくまで「人が人を評価する仕組み」であり、評価者との相性や主観に左右されることも少なくありません。

そのため、B評価だったとしても必要以上に落ち込む必要はありません。

むしろ、それをきっかけに自分のキャリアを見直し、新たなアクションへとつなげていくことが重要です。

ここでは、次の2つのアクションをご紹介します。

- 公務員からの転職

- 副業へのチャレンジ

公務員から転職

現在の職務に少しでも不満や不安があるようなら公務員でも転職活動をおすすめします。

転職活動はノーリスク。仮に条件が合わなかったら辞めなければいいだけの話ですし、より良い条件の職場に出会える可能性もあります。

公務員という安定した立場を手放すことに不安はあるかもしれませんが、転職により以下のようなメリットが得られるかもしれません。

- 自由な時間と柔軟な働き方を手に入れられる

- キャリアの幅を広げられる

- 収入を増加させるチャンスがある

自分の人生設計を見直す良い機会として、どのようなキャリアを築いていきたいかを考えてみましょう。

転職初心者は転職エージェントをおすすめします。

自分の希望やスキルに合わせて企業を紹介してくれたり、職務経歴書の添削や面接対策まで手厚くサポートしてくれます。

また、エージェントを活用すれば、限られた時間の中でも効率的に転職活動を進めることができます。

本業や家事育児をしながら転職活動をすることは、心身共に負担も大きくなりがちです。

- 残業が多くて時間が取れない

- 家事や育児に追われる

- 転職活動にかけられる時間が限られている

私自身も本業と並行して転職活動を行いましたが、業務の合間を見つけて有休や半休を活用しながら、無理なくスケジュールを組むことができました。

在職中の転職活動では「いかに効率よく進めるか」が成功の鍵になります。

ぜひ、転職エージェントの力を借りて、理想のキャリアを手に入れましょう。

\ 【無料】転職初心者は /

副業で新たな可能性を広げる

人事評価に納得がいかず、モチベーションが下がっている…

そんなときこそ、副業にチャレンジしてみるのも一つの道です。

副業を通じて、自分の「本当に得意なこと」や「好きなこと」に気づけるかもしれません。

例えば…

- 絵やデザインが好き

- 調査やデータ分析が得意

- 文章を書くのが好き

このような興味関心を活かした副業を始めることで、新しいスキルや実績が生まれ、それが本業にも良い影響を与えることもあります。

また、これまで気づかなかった才能に出会えることも少なくありません。

副業は、比較的小さなリスクで始められる上、大きなリターンを得る可能性もある「夢のあるチャレンジ」です。

失敗を恐れず、一歩踏み出してみましょう!

まとめ:人事評価に囚われないキャリア形成をしよう!

国家公務員の人事評価制度は、昇給・昇格・昇任に影響を与える重要な仕組みですが、その運用には課題も多く存在します。

特に若手職員にとっては、努力が正当に評価されにくい現実があり、評価と報酬の不一致にモチベーションを下げる声も少なくありません。

まとめのポイントとしては、以下のとおりです。

- 評価は能力と業績の2軸で行われ、昇給やボーナスに影響。

- 実際は年功序列や組織の都合が評価に強く影響。

- 評価と昇給・賞与に連動していなく、運用の透明性に欠ける。

- 自分のキャリアを見直し、転職活動や副業へのチャレンジする道もある。

さいごに、人事評価に一喜一憂せず、自分なりの目標を持って働くことが大切です。

評価に依存せず、スキルや実績を積み重ねる姿勢が、将来的なキャリアアップにもつながります。

本記事を参考に、充実したキャリアを築く一歩を踏み出しましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!