よしと

よしとこんな疑問を解決します!

私は技術系国家公務員一般職として9年間勤務し、10年目に3ヶ月の育休を取得しました。

お得に育休を取る方法を調べ尽くたので、少しでも参考になれば幸いです!

最近は男性の育休取得が公務員の職場でも推奨されるようになり、取得率も年々上昇しています。

しかし「制度は知っていても、実際どのくらい給付されるのか」「ボーナスや社会保険料はどうなるのか」までは理解していない方も多いのではないでしょうか。

私自身も国家公務員として3ヶ月の育休を取得しましたが、取り方を少し工夫するだけで手取りが数万円単位で変わることを実感しました。

この記事では、実際に育休を3ヶ月取った経験をもとに、

- 公務員の産休・育休制度の基本

- 給料・ボーナス・社会保険料の扱い

- 「お得な取り方」の具体例

- 事前準備のポイント

を分かりやすく解説します。

公務員でこれから育休を検討している方に、少しでも参考になれば幸いです。

公務員の産休・育休制度の基本

公務員の育児休業(育休)は、民間企業と比べても非常に手厚い制度が整っています。

ここでは、「対象期間」「給付」「社会保険料」などの基本情報と、国家公務員が取得できる特有の休暇制度について分かりやすく整理します。

育休の基本概要

国家公務員の育休の基本概要は以下の表にまとめました。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象者 | 原則として子が生まれた職員(男女問わず) |

| 取得可能期間 | 子が3歳になるまで(最長3年) |

| 給付金 | 育児休業手当金(最長1年、一定条件で1歳2か月まで延長可) |

| 社会保険料 | 申請により免除可能(年金・健康保険・介護保険) |

育休期間中は原則「無給」ですが、共済組合から育児休業手当金が支給されます。

この手当は非課税であり、社会保険料(共済掛金)も免除申請が可能です。

そのため、手取りの減少は想定よりも少なく、安心して育児に専念できます。

育休の延長は原則1回まで可能で、子どもの状況に応じて柔軟に対応できます。

育児休業の最長期間

育児休業の最長期間を以下に示します。

・育児休業の取得可能期間:子が3歳になる誕生日の前日まで

・育児休業手当金の支給期間

原則:子が1歳になるまで

延長:最大で子が1歳2か月になるまで(パパママ育休プラス制度利用時)

子が3歳になるまで育休を取ることは可能ですが、手当金の支給は最長1年または1歳2か月までです。

そのため、あらかじめ家計シミュレーションを立てておくことが大切です。

パパママ育休制度等の最新動向(2025年)

パパママ育休プラス制度が2025年に新設されました。

両親がともに育休を取得することで、育児休業手当金の支給期間が最大で子が1歳2か月になるまで延長される制度です。

条件は、配偶者が育休を取得していることが必要です。

(参考:厚生労働省 パパ・ママ育休プラス)

また、男性育休取得の動きが近年活発です。

政府は男性国家公務員の育休取得率を、「2025年に85%(1週間以上)」へ引き上げることを目標としています。

【実績(2024年度)】

- 1週間以上:79.1%

- 2週間以上:73.9%

- 平均取得期間:男性2.4か月/女性16.5か月

(参考:内閣官房内閣人事局 国家公務員の育児休業等の取得状況のフォローアップ)

男性も約2ヶ月とっており、自分としては驚きでした!

意外と取りやすい環境になっているようです

公務員でも部署によっては育休を取りづらい雰囲気がありますが、制度はしっかり整っているため、勇気をもって取得することが大切です。

私自身も、「3ヶ月の育休を申し出るのは迷惑かもしれない」と不安を感じていましたが、

思い切って上司に相談したところ、

「育児、大変だろうけど頑張ってください」と温かい言葉をかけてもらいました。

一方で、裏では「育休なんて取らせるな」といった声もあったと後から耳にしました⋯

それでも、家庭の時間は今しか得られない貴重なものです。

多少の周囲の反応に左右されず、「取ってよかった」と思える選択をしてほしいと思います。

国家公務員が取得できる特別な休暇制度

国家公務員の場合、妻の出産にあわせて取得できる休暇制度も充実しています。

特に男性職員は、以下の合計7日間の有給休暇を取得することが可能です。

| 休暇名 | 日数 | 取得可能期間 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 配偶者出産休暇 | 2日 | 妻の出産に係る入院等の日から、出産の日後2週間を経過する日まで | 妻の出産に伴い取得できる有給休暇 |

| 育児参加のための休暇 | 5日 | 妻の出産予定日6週間前の日から、出産の日後8週間を経過する日まで | 出産前後に育児や家事をサポートするための有給休暇 |

これらの制度を活用することで、出産直後のサポートや家族との時間をしっかり確保することができます。

また、これらの休暇取得後に育児休業(育休)をあわせて取得することも可能で、柔軟な働き方を選ぶことができます。

育休期間の給料・ボーナス・社会保険料

公務員が育休を取得する場合、給与は無給ですが、「育児休業手当金」や「社会保険料の免除制度」を活用することで、実際の手取りの減少は想定よりも少なく済みます。

国家公務員の場合、内閣官房のサイトで自分の標準報酬月額やボーナスの試算も確認できます。

(参考:内閣官房 育休収入シミュレーション)

給料

育休期間中は、基本給や扶養手当、通勤手当などは支給されません。

その代わりに、共済組合から育児休業手当金が支給されます。

育児休業手当金

支給期間:原則1年間(一定条件で最長1歳2か月まで延長可)

支給額:

・育休開始~180日目:標準報酬日額の67%

・181日目~365日目:標準報酬日額の50%

(参考:厚生労働省 育児休業等給付)

この手当は非課税で、さらに社会保険料も免除されるため、実際の手取りを比較すると180日目までは手取り8割程度になります。

出生後休業支援給付金

支給期間:休業期間の日数(28日が上限)

支給額:

・支給額=休業開始時賃金日額※1×休業期間の日数(28日が上限)×13%

※1 同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を 180で除して得た額。

(参考:厚生労働省 育児休業等給付)

つまり、育児休業最初の28日間(約1ヶ月)は、

上記の「育児休業手当金67%」+「出生後休業支援給金13%」の計80%

となり、この手当は非課税でさらに社会保険料も免除されるため、実質手取り10割がもらえることになります。

働かずにここまで手厚い支給は、国に感謝です!

これを知ったときに驚きました。

休業開始時賃金日額と算定方法

「休業開始時賃金日額」は、育休開始前の6か月間の総支給額(保険料等 が控除される前の額。賞与は除きます。)を180で除した額で決定されます。

通勤手当や地域手当、残業代なども含まれるため、直前の残業が多い人ほど手当金も高くなる傾向があります。

例:総支給額が180万円の場合(平均30万/月)

・休業開始時賃金日額:180万円 ÷ 180 ≒ 10,000円

・手当金(開始~180日目):10,000円 × 67% ≒ 6,700円/日

・出生後休業支援給付金:10,000円 × 28 × 13% ≒ 36,400円

・1か月(28日)あたり:約22万4,000円(育休手当+出生支援)

・1か月目以降180日まで:約20万1,000円(育休手当)

育休の初月では、手取りベースで約10割近くをカバーできるケースもあります。

ボーナス(期末・勤勉手当)

育休中でも支給される場合がありますが、算定には条件があります。

支給条件:

・基準日に在籍していること(夏:6月1日、冬:12月1日)

・査定期間中に勤務実績があること

計算方法:

・期末手当:育休期間の1/2を在職期間として算定

・勤勉手当:育休期間は全て除外

したがって、育休が長くなるほど減額されるものの、勤務実績があれば一部支給されることになります。

社会保険料(共済掛金)

育休期間中は、申請により社会保険料(共済掛金)の免除が可能です。

対象となるのは健康保険・年金・介護保険などで、免除されても将来の年金額には影響しません。

納付したものとみなされるため安心です。

ボーナスの保険料免除になるとおトクです。後ほど詳述します。

税金(所得税・住民税)

育児休業手当金は非課税です。

所得税・住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、育休中でも住民税の支払いは発生します。

まとめて直接請求が来てびっくりするので、育休取得を検討している方は事前に心の準備をしましょう。笑

公務員の育休「お得な取り方」完全ガイド

育児休業は子育てと仕事の両立を支援する制度ですが、同じ育休期間でも取得のタイミング次第で数万円〜数十万円単位の差が出ることがあります。

ここでは公務員が知っておくべき「お得な取り方」を以下3点を整理します。

① 育休中でもボーナスがもらえる!「基準日」に注意?

公務員のボーナス(期末・勤勉手当)は、以下の「基準日」に在籍していれば支給対象になります。

- 夏のボーナス:6月1日

- 冬のボーナス:12月1日

育休中においても在籍していれば支給対象になりますが、支給額は査定期間の勤務実績に応じて減額されます。

減額の仕組み

・期末手当:育休期間の「1/2」が在職期間から除外

・勤勉手当:育休期間の「全期間」が除外

つまり、育休中でも「基準日」に在籍していなくても、基準日以前6ヶ月以内に勤務実績があれば、ボーナスがもらえるので、「基準日」を気にする必要はあまりないです。

② 社会保険料を免除するには「月末〜月末で育休」が鉄則!

育休中は申請により健康保険料・厚生年金保険料の保険料が免除されます。

免除のルールは「育休開始月から、終了日の翌日が属する月の前月まで」が基本です。

育休が月末まで続くとその月分も免除されます。

(参考:厚生労働省 日本年金機構 育児休業等期間中の 社会保険料免除要件)

例(復帰日による違い):

・8月30日復帰 → 8月分の保険料が発生。

・8月31日まで育休 → 8月分も免除。

したがって、月末→月末で育休を取り、翌月1日に復帰すると社会保険料で有利です。

③ 賞与支給月に育休を取ると「賞与の社会保険料」も免除!

賞与にかかる社会保険料は、賞与支給月の末日時点で育休中かつ育休が1か月を超えている(またはその予定がある)場合に免除されます。

賞与支給日が6月30日の場合の代表パターン:

① 6月30日から育休開始(2か月)→ 免除対象。

② 6月30日から育休(1週間のみ)→ 免除対象外。

③ 7月1日から育休開始 → 支給月末時点は育休前のため免除対象外。

賞与支給月の末日に育休中で1か月以上継続するよう調整すれば、賞与にかかる社会保険料を節約できます。

自分のように30代公務員であれば、賞与にかかる社会保険料は10万程度です。

育休を上手に取得できれば、賞与が通常の+10万手取りが増えることになります。

④ 育休給付金シミュレーションで分かった“お得な取り方”の比較

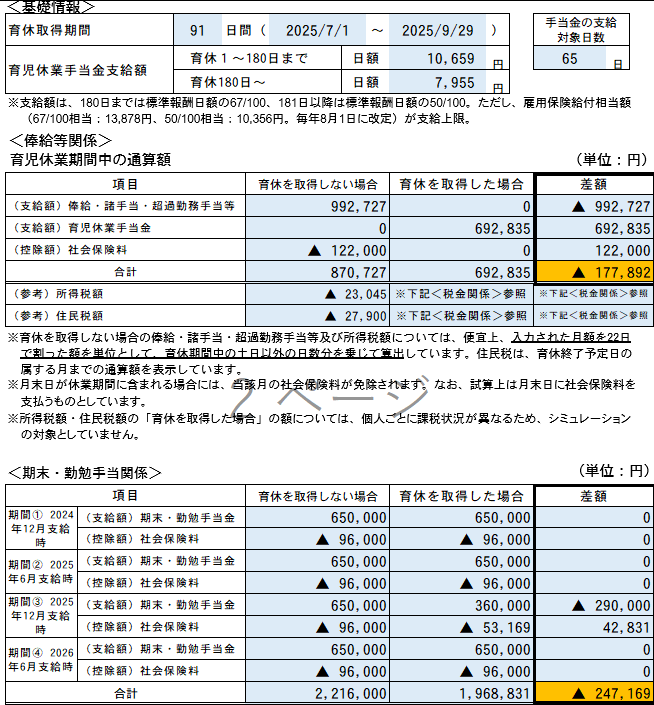

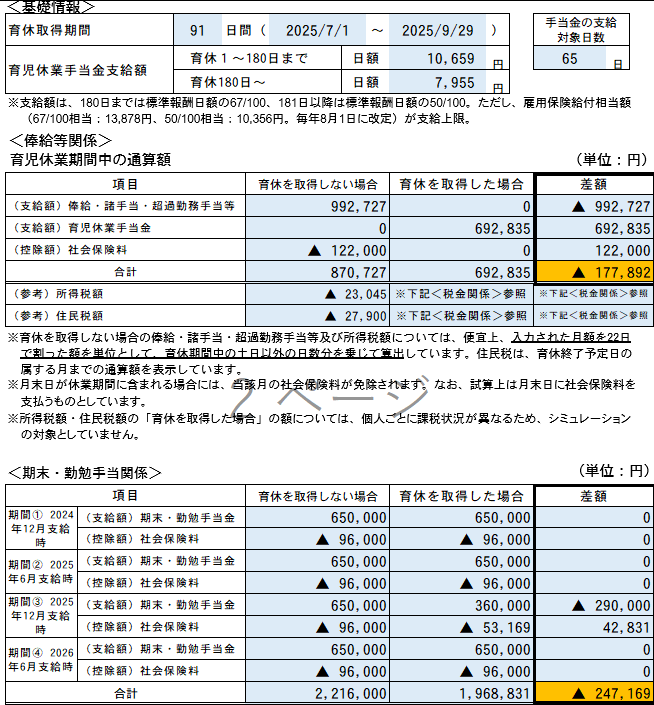

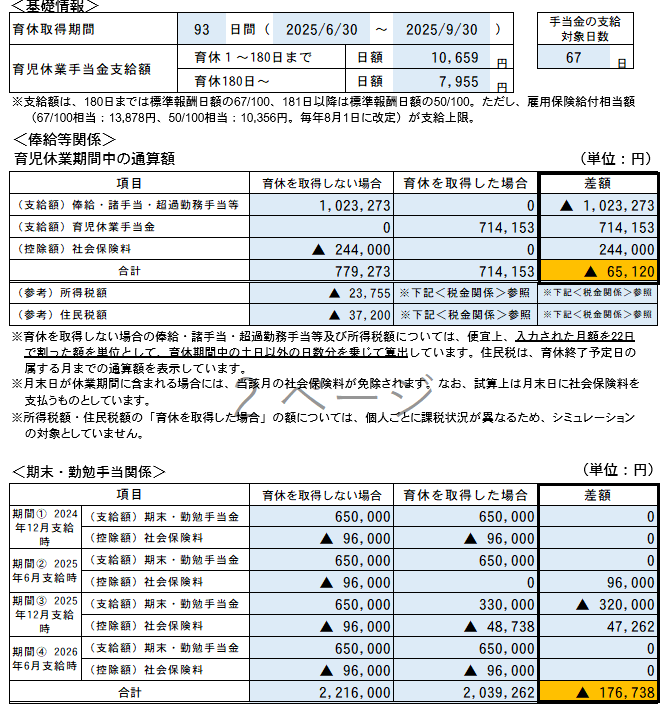

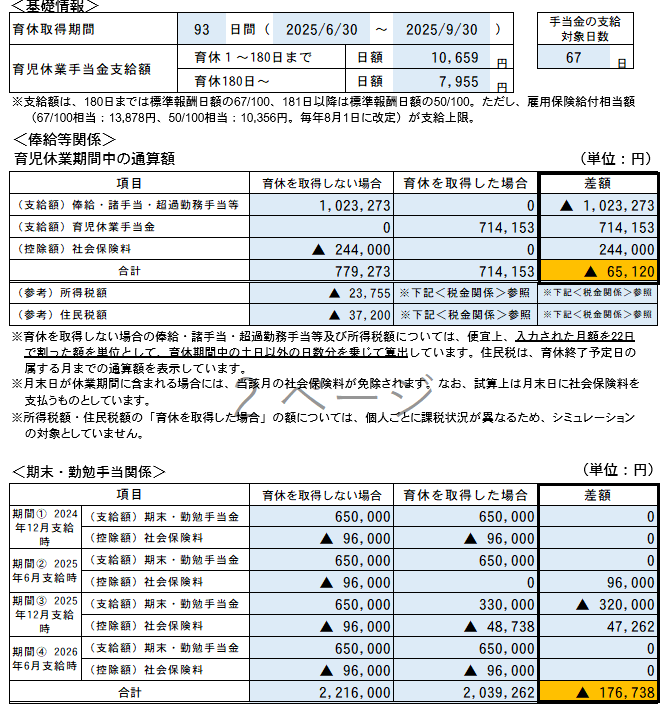

実際に育休中にもらえる給付金がどの程度もらえるか、内閣官房 育休収入シミュレーションで計算したのでご覧ください。

前提条件は、30代前半の給与水準を想定しています。

- 標準報酬月額:35万円

- ボーナス:65万円

この条件で、約3ヶ月間育休を取得した場合を想定し、次の2パターンで比較しました。

・パターン1:月の途中で育休終了の91日間(7/1~9/29)

・パターン2:ボーナス支給月+月最後までの育休取得した93日間(6/30~9/30)

まずパターン1についてです。以下の表になります。

ここで育休を取得しない場合と育休取得した場合の差額が算出できます。育休期間中とボーナスの合計欄を足します。

育休を取得することで、取得しない場合よりも約▲42万5千円となりました。

次にパターン2についてです。以下の表になります。

ここでの差額は、約▲24万2千円となります。

たった2日間の違いにも関わらず、パターン2のほうが約18万3千円もお得になるという結果です。

この差は、表を見ても分かるとおり、社会保険料の額による影響が大きいことがわかります。

このように、育休を「ボーナス支給月の直前から」「月末まで」取得することで、手取り額を大きく変えられる可能性があります。

このシミュレーションしながら、いくつかパターンを試算してみて育休期間を決めることがおすすめです。

育休前に準備しておくべきこと

育児休業は、子育てに集中できる貴重な時間ですが、事前準備をしておくことで「お金の不安」や「職場とのやりとり」を最小限に抑えることができます。

ここでは、公務員として育休に入る前にやっておくべき準備を、実体験を交えて5点ご紹介します。

① 育休手当のシミュレーションをしておく

育児休業給付金は、育休中の生活を支える大切な収入源です。事前にシミュレーションしておくことで、家計の見通しが立ち、安心して育児に集中できます。

国家公務員の場合、内閣官房が公開している収入シミュレーション(内閣官房「男性国家公務員の育児休業取得促進等に関する資料」)を活用できます。

シミュレーションの方法

・自分の「標準報酬月額」「育休期間」「復帰予定日」などを入力

・支給額の目安を算出

特にシミュレーションが役に立つのは、いくつかパターンを作って検討できることです。

どれだけ育休が取れそうか、家族で相談する材料となるので是非活用することをおすすめします。

②必要な手続き・書類を事前に確認

育休に入ると、各種申請書類の提出が必要になります。

事前に事務担当と連携しておくことで、スムーズに手続きが進みます。

準備すること

・事務担当に「育休に必要な手続きリスト」を教えてもらう

・提出期限や必要書類を確認

・育休開始前にできる書類は先に提出

実際に私も事務担当に事前に確認し、手続きリストを作ってもらったことで、手続きが滞りなく進みました。

育休は事前に決裁が必要のため、事務担当も事前に連絡をもらえたことで準備ができ良かったと言っていました。

③業務の引き継ぎを徹底する

育休中に職場から連絡が来るのを防ぐためには、業務の引き継ぎが重要です。特に「自分しか把握していない業務」は要注意です。

引き継ぎのポイント

・自分が担当している業務をすべてリストアップ

・担当者や課内に情報共有(メールはできるだけ課内メンバーCCに入れる)

・引き継ぎ資料を作成しておく

・育休中の連絡ルールを明確にしておく

実体験として、徹底的に引き継ぎをしたことで、育休中の職場からのメールはほぼゼロでした。

(1件だけ育休関連の連絡あり)

そのため、仕事を忘れて安心して育児に集中できました。

④家計の見直しと生活費の準備

育休中は収入が多少減るため、事前に家計を見直しておくことが大切です。

準備すること

・育休手当のシミュレーション結果をもとに生活費を試算

・固定費の見直し(保険・通信費・サブスクなど)

・育休前に貯蓄を増やしておく

わが家は事前に固定費の削減ができていたため、育休中でも黒字家計でまわせました!

⑤育休中にやりたいことをリストアップ

育休中は「毎日育児で忙しい」という印象が強いですが、子どもの生活リズムが安定してくると、意外と自分の時間を確保できる瞬間もあります。

そんなときに備えて、あらかじめ「やりたいことリスト」を作っておくことがおすすめです。

例えば、

・資格取得やオンライン講座の受講

・転職活動や自己分析の準備

・家族との旅行や将来のライフプランの話し合い

・マネーリテラシーや資産形成の勉強

・自宅の清掃を兼ねた不用品販売

といったように、「育児以外で自分を成長させる時間」を意識的に持つことで、復職後のモチベーションにもつながります。

実際に私自身も、当初は育休期間を利用して転職活動に力を入れたいと考えていました。

しかし思うように進まなかったこともあり、途中から資格取得や家計管理の勉強に切り替えました。

結果として、お金に関する知識が深まり、将来設計を立てやすくなったと感じています。

また、自宅の不用品販売にも取り組み、ちょっとした小遣い稼ぎにもなりました。

このように、育休期間は「育児+自己投資」の両立ができる貴重な期間です。

事前にリストを作っておくことで、後悔のない有意義な時間を過ごせるでしょう。

【体験談】公務員が育休を取って良かったこと

実際に育児休業を取得してみると、制度のありがたみや家族との関わり方など、多くの学びがありました。

ここでは、公務員として3か月の育休を取った私の体験をもとに、育児・経済面・制度活用の観点から感じたことを以下5点紹介します。

① 意外と手取りが多くて安心できた

育休前は「収入がかなり減るのでは」と心配していました。

しかし実際には、育児休業給付金や出生後休業支援給付金の支給と社会保険料の免除により、思ったよりも手取りが多く経済的に安心できました。

・社会保険料が免除される

・給付金は非課税のため、実質的な手取りが多い

これまで給与から天引きされていた制度の支えを実感し、日本の社会保障のありがたみを強く感じました。

② 金銭的な不安がないことで育児に集中できた

経済的な心配が少なかったことで、ストレスなく育児に専念することができました。

妻にとっても大きな安心材料となり、家庭内の雰囲気も穏やかでした。(些細なけんかはもちろんありましたが…)

気持ちに余裕が生まれ、夫婦で協力しながら子育てできたので、お金の心配がないだけで、心のゆとりが全く違うと感じました。

③ 資格取得にもチャレンジできた

育休中は、子どもの生活リズムが安定してきたタイミングで、資格勉強にも取り組みました。

・FP3級

・日商簿記3級

この2つに挑戦したことで、家計の全体像を把握できるようになり、将来の資産形成にも役立つ知識を得られました。

育児と並行して学ぶのは大変でしたが、「育休を学びの期間にできた」という達成感があります。

ぜひ、新しいことにチャレンジすることをしてみてください!

④ 3か月でも育児の戦力になれた

妻は「半年くらい取ってほしい」と思っていたようですが、3か月でも十分に育児の戦力になれたと感じています。

・夜泣き対応やおむつ替え、家事の分担を積極的に実施

・育児スキルが自然と身についた

結果的に、家庭内での役割がより明確になり、自分でも言っちゃいますが「パパ力」が確実に上がったと感じました。

⑤ 制度を理解して活用することが大切

育休制度は、理解して上手に活用すれば非常に心強い制度です。

・取得期間や手当支給期間を事前に把握する

・社会保険料や賞与の扱いを確認しておく

・職場との調整を早めに進める

こうした準備をしておくことで、安心して育児に専念できます。

今後は、より多くの公務員がこの制度を上手に使い、家族との時間を大切にできることを願っています。

まとめ:育休を「制度理解×計画性」でお得に・安心して取得!

公務員の育休制度は、民間と比べても非常に手厚く、活用次第で家計への影響を最小限に抑えながら育児に専念できます。

私自身も3か月の育休を通して、制度を正しく理解し、取得時期を少し工夫するだけで「数万円〜十万円単位」で手取りが変わることを実感しました。

今回の記事のポイントを整理すると、次のとおりです。

- 国家公務員の育休は「子が3歳になるまで」取得可能で、共済組合の手当や社会保険料免除が適用される

- 育児休業手当金や出生後休業支援給付金を組み合わせると、初月は実質“手取り10割”近くになるケースもある

- 月末〜月末で育休を設定すると社会保険料が免除されやすく、賞与月に合わせるとさらにお得

- 取得前に「収入シミュレーション」「手続き確認」「引き継ぎ準備」を行うことで、安心して休業に入れる

- 育休中は育児を最優先にしながらも、資格取得や将来のキャリアを考える時間としても活用できる

育休は、単なる「仕事を休む期間」ではなく、家族との時間を大切にしながら、自分の人生を立て直すチャンスでもあります。

制度を上手に活用しながら、家族との時間と自分の成長を両立させることが、公務員としても個人としても大きな財産になります。

これから育休を検討している公務員の方は、ぜひ制度を上手に活用し、後悔のない形で育児とキャリアの両立を叶えてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!