- 休職中ってお給料もらえるの?

- ボーナスや退職金にはどんな影響があるの?

- 制度としてはあるけど、本当に使って大丈夫なのか…?

よしと

よしと入所してから人事評価で「非常に優秀」を取り続けている技術系国家公務員一般職10年目のよしとが、公務員の休職について解説します!

実際に育児休業を3ヶ月取得しました!

実際に休職を考え始めると、こんな不安が頭をよぎりませんか?

育児や病気、家族の介護など、ライフイベントの変化に伴って「休職」を考えることは、決して珍しいことではありません。

この記事では、そんな現役公務員の皆さんの不安に応えるべく、

休職制度の種類から、給料・ボーナス・退職金への影響まで、しっかりと丁寧に解説します。

実際に私自身も現在、育児休業を取得中の身として、「制度をどう活用するか」「将来をどう考えるか」といったことを考えてながら育児に励んでいます。

休職は、ただの「お休み」ではありません。

自分と家族の将来を考える大切な“調整期間”です。

制度を正しく知り、活用できることは、これからの働き方にもつながります。

休職中、あるいは休職を検討している方の参考になれば幸いです。

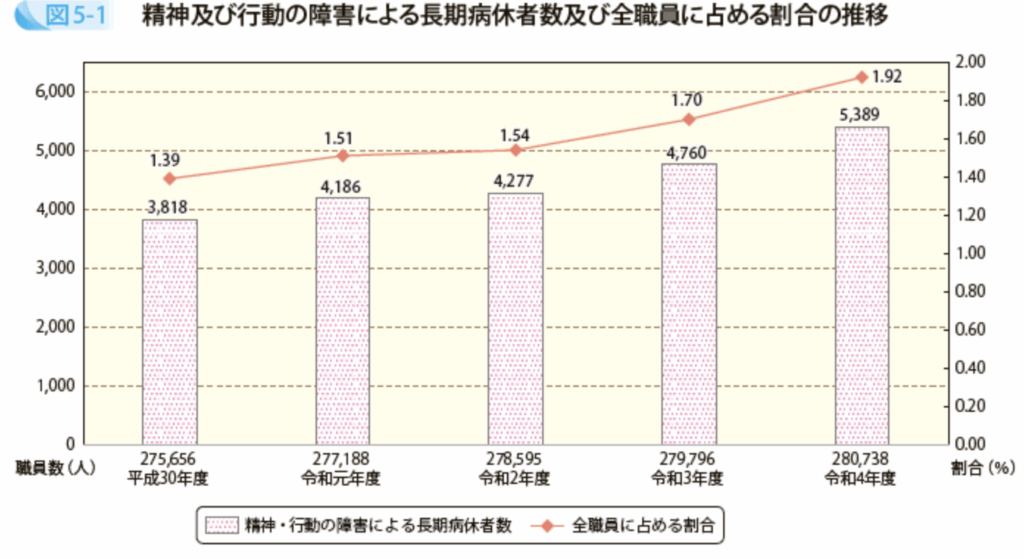

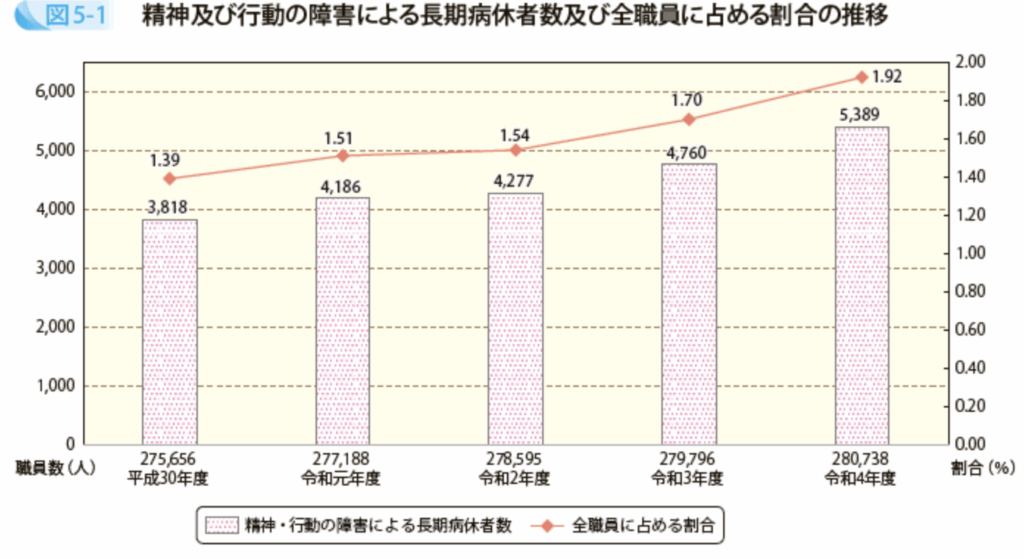

さらに近年では、病気で休職する公務員も増加傾向にあります。たとえば、国家公務員における「精神および行動の障害」による長期病休者は、ここ数年で明らかに増えています。

(出典:国家公務員白書 精神及び行動の障害による長期病休者数調査)

これは、業務負担の増加や精神疾患への理解が進んできたことも背景にあると考えられますが、「休職」が特別なことではなくなってきた時代の流れとも言えるでしょう。

休職はあなたの権利です。必要なときには、遠慮せずにしっかり活用しましょう。

公務員の休職制度とは?

公務員の休職制度は、民間企業に比べて比較的整備されているとはいえ、

制度の違いやルールを正しく理解していないと、思わぬ不利益を受けることもあります。

休職制度の全体から説明していきます。

「休職」と聞くと、ざっくり「しばらく職場を離れる制度」と思いがちですが、実は複数の種類があります。

公務員の場合、休職の種類によって取得条件や給与の扱いが大きく異なります。

そのため、「どの制度に該当するか」をしっかり確認することが重要です。

国家公務員・地方公務員で大きな違いはある?

公務員の休職制度は、主に人事院規則(国家公務員)や各自治体の条例(地方公務員)によって詳細に定められています。

国家公務員と地方公務員とで細かい運用ルールには違いがあるものの、休職制度の基本構造は共通しています。

- 育児や介護などの「家庭の事情」による休職

- 病気やメンタル不調など「本人の健康」による休職

いずれも、法律や条例に基づいた制度として位置づけられており、誰にでも利用する権利があります。

公務員の主な休職の種類

| 休職の種類 | 内容の概要 |

|---|---|

| 育児休業 | 子どもが一定年齢に達するまで取得できる。共働きの場合の分割取得も可能。 |

| 病気休職(メンタル不調含む) | 病気やけが、うつ病などの精神疾患などにより、職務に耐えられないと認められた場合に取得できる。 |

| 介護休暇 | 家族(一定範囲の親族)の介護のために取得できる。 |

| 自己啓発等休業 | 大学等への就学または国際貢献活動への参加 |

このあとに、それぞれの制度について詳しく紹介していきます。

【要注意】病気休職には「通算3年ルール」がある!

意外と知られていないのが、「休職期間の上限」に関するルールです。

国家公務員には「通算3年ルール」があり、休職できる期間は通算で3年までと定められています。

たとえば、以下のようなケースでは…

- 1回目:1年間休職

- 2回目:1年6か月休職

- 3回目:6か月休職

→ 通算3年で上限に達するため、それ以上の休職はできません。

この「3年」は、同一理由・同一疾病の場合、復職を挟んでもリセットされません。

つまり、同じ病気による再休職であれば、過去の休職期間も合算されます。

ただし、以下のような場合には、休職期間が例外的にリセットされることもあります。

- 復職後、3年以上継続勤務した場合

- 過去とは異なる、新たな原因(病気・事情)による休職の場合

これらの適用は、組織判断や事例により異なるため、個別に確認する必要があります。

通算3年の上限に達した後、復職が難しい場合は、免職や退職の扱いとなるケースもあります。

この制度は、国家公務員法および人事院規則に基づいて運用されていますが、

勤務先によってはさらに厳格な判断がなされることもあります。

そのため、休職を検討している場合は、早めに人事担当や所属長に相談することをおすすめします。

各休職制度の概要と特徴

公務員が利用できる主な休職制度について、対象者・取得条件・期間の3点を軸に簡潔に整理しました。各制度の詳細は表の後に解説します。

| 休業制度名 | 対象者 | 取得条件 | 期間 |

|---|---|---|---|

| 育児休業 | 1歳未満の子を養育する常勤・任期付職員 | 本人が子を養育していること・共働きで交互・同時取得も可能(条件あり) | 原則1年(最長3歳まで延長可) |

| 病気休職 | 長期の療養が必要な職員(精神疾患含む) | 病気休暇(有給)を使い切った後・医師の診断書などが必要 | 原則3年(自治体により異なる) |

| 介護休暇 | 要介護状態の家族を持つ職員 | 家族の要介護認定等が必要・本人による申請 | 通算6ヶ月(1人につき) |

| 自己啓発等休業 | 在職2年以上の職員 | 大学等への就学または国際貢献活動への参加 | 修学:2〜3年国際貢献:3年 |

次に各制度の内容について、説明していきます。

育児休業(育休)

- 制度の目的

子の養育に専念できる環境を整え、育児と仕事の両立を支援する制度です。 - 対象者

原則として1歳未満の子を養育する職員(母親・父親ともに対象)

保育所に入れない等の特別な事情がある場合は最長「子が3歳になるまで」延長可能。 - 取得条件

・本人が子どもを養育していること

・常勤職員・任期付職員が対象(非常勤は自治体による)

・配偶者と交互に取得、または同時取得も一部可能 - 特徴とポイント

・職場復帰後のキャリアにも原則不利益がないよう配慮されている

・男性職員の取得促進も進められている

・取得時は、事前に人事課や上司と計画的に相談するのが望ましい

・同一の子は2回まで分割取得可能

病気休職(メンタル不調含む)

- 制度の目的

心身の不調からの回復を支援し、職員の職場復帰を促す制度です。 - 対象者

病気やけが、うつ病・不安障害・適応障害などの精神疾患を含む、長期療養が必要とされる職員が対象です。 - 取得の流れ

1. まずは最大90日間の「病気休暇(有給)」を取得

2. それを超える場合は、医師の診断書や面談等を経て「病気休職」に移行 - 期間

原則最長3年(※地方公務員の場合、条例により短縮・延長あり)

精神疾患の場合、再発リスクが高いため、慎重に復職判断される - 特徴とポイント

・うつ病・不安障害等の精神疾患も対象

・「通算3年ルール」に注意

・復職時は産業医・人事との面談や「職場復帰支援プラン」の作成が必要

介護休暇

- 制度の目的

家族の介護と仕事の両立を可能にする制度です。 - 対象となる家族

配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹など、一定範囲の親族が対象です。 - 取得条件

・要介護認定等、継続的な介護が必要と認められた場合

・本人による申請が必要

・勤務先によっては取得単位(1日・半日・時間単位)の選択も可 - 期間

通算6ヶ月(対象家族1人につき)

※最大3回まで分割取得が可能(例:週1日だけ取得など) - 特徴とポイント

・民間より柔軟な運用をしている自治体もある

・異なる要介護状態になった場合は再取得可能

・復職の際も職場の配慮義務があるため、相談しやすい環境づくりが重要

自己啓発等休業

- 制度の目的

職員の自己成長や国際貢献活動を支援し、得た経験を将来的に公務へ還元することを目的とした制度です。 - 対象者

2年以上在籍している職員 - 取得条件

・大学等での就学

・国際貢献活動 - 休業の効果

・身分は保有するが職務に従事せず(定員外)

・給与は無給

・復帰後の給与は、同職場内でのバランスを考慮して調整されることもある - 特徴とポイント

・大学等における修学のための休業 2年(必要に応じて最長 3年)

・ 国際貢献活動のための休業 3年

・ 復帰後の給与は部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲で 調整が可能

各種休職概要のまとめ

同じ「休職」でも、制度ごとに対象者・取得条件・復帰の扱いなどが大きく異なります。

利用を検討している制度がどれに該当するかを明確にし、早めに人事課などの相談窓口に確認しておくことが重要です。

また、はやめに人事担当者に相談・報告することで、休みやすい部署に配置換えしてもらえることもあるので、休職する場合は、上司よりも人事担当者に一報を入れることをおすすめします。

次章では、これらの休職制度が給料・賞与・退職金にどのような影響を及ぼすのかを詳しく解説します。

給料・ボーナス・退職金はどうなる?

休職制度を利用する際、気になるのが「収入への影響」です。

ここでは、給料・ボーナス・退職金が制度ごとにどう扱われるのかをまとめました。

| 制度名 | 給料 | ボーナス(期末・勤勉手当) | 補助制度 |

|---|---|---|---|

| 育児休業 | 無給 | 原則不支給(一部支給あり) | 育児休業給付金(雇用保険) |

| 病気休職 | 有給(最初90日)以降は無給または減額支給 | 勤務日数に応じて減額または不支給 | 傷病手当金・付加金(共済組合) |

| 介護休暇/休業 | 無給(有給と併用可能) | 勤務実績に応じて支給 | 介護休業手当金(共済組合) |

| 自己啓発等休業 | 無給 | 原則不支給 | 特になし |

各制度での給料支給の基本ルールは以下の通りです。

◆ 給与の取り扱いについて

■ 育児休業

育児休業中は給与が支給されない無給期間ですが、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

社会保険料・税金免除もあるため、6ヶ月の間は、手取りベースで約8割前後の水準が給付されます。

育児休業給付金は、 休業開始~180日目まで「標準報酬日額の67%」 181日目以降は「標準報酬日額の50%」となります。

また、2025年4月からは「両親とも14日以上育児休業を取得した場合」最大28日間、従来の67%に13%を「上乗せ」で「合計80%」の給付となり、これが「手取り10割相当」になる仕組みです。

育児休業給付金で期間毎の支給率をまとめた表を以下に示します。

| 期間 | 支給率 | 備考 |

|---|---|---|

| 初月(最大28日間) | 80% | 両親とも14日以上取得など条件あり手取りは約10割 |

| 29日目〜180日目 | 67% | 税・社会保険料免除により手取り8割程度 |

| 181日目以降〜1歳誕生日前日 | 50% | 手取り6〜7割程度 |

2025年4月以降は、両親ともに14日以上育休を取得した場合、最大28日間は手取り100%相当の上乗せ支給があります。

これは、ワークライフバランス支援の新制度の一環で、特に共働き家庭には大きなメリットです。

実際にこの上乗せがあるため、自分も収入は気にせずに育休を取ることができました。

■ 病気休職

- 最初の「病気休暇(有給)」期間中は給与支給されます(最大90日間)。

- 病気休暇の90日が終了し、なお治療が必要で「病気休職」に移行した場合、休職開始から1年間は給与の80%が支給されます。この基となる額は基本給と一部の手当が含まれ、その8割相当です。

- 1年を超えると無給となりますが、無収入となるわけではありません。2年目以降(無給期間)は、国家公務員共済組合から傷病手当金(標準報酬の約3分の2相当)が最長1年6か月間支給されます。さらに、付加金が6か月分支給される場合もあります。

病気休職で期間毎の支給率をまとめた表を以下に示します。

| 区分 | 期間 | 給与の扱い | 備考 |

|---|---|---|---|

| 病気休暇(有給) | 最大90日 | 給与全額支給(100%) | ボーナスにも影響なし |

| 病気休職1年目 | 開始日〜1年 | 給与8割支給(80%) | 勤務実績に応じボーナス減額 |

| 病気休職2年目以降 | 1年経過後〜 | 無給 | 共済組合から手当金の支給あり |

■ 介護休暇

国家公務員の介護休暇中の給与については、基本的に 勤務しなかった分の給与は減額されます(無給となるケースが多い) とされています。つまり、介護休暇自体は有給休暇ではなく、休暇分の給与は支給されません。

しかし、介護休暇中に勤務しなかった日数については、国家公務員共済組合からの「介護休業手当金」が支給される制度があります。

これは、

- 休暇を取得した日数(通算で最大66日まで)に対し、

- 標準報酬日額の約67%が支給される

というものです。

このため、介護休暇で給与は減りますが、一定の収入保障として共済組合から介護休業手当金が支給される仕組みとなっています。

介護休職の制度概要をまとめた表を以下に示します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 介護休暇中の給与 | 勤務しない日数分は給与カット(無給扱い) |

| 介護休業手当金 | 標準報酬日額の67%が最大66日間支給 |

| 取得可能期間 | 家族1人につき通算6ヶ月(最大3回まで分割可能) |

■ 自己啓発等休業

- 完全に無給・無ボーナス扱いです。

- 自発的な休業のため、金銭的な補助制度は基本的に存在しません。

◆ ボーナス(期末・勤勉手当)への影響

休職中は給料だけでなく、ボーナス(期末手当・勤勉手当)への影響も見逃せません。

ボーナスは基本的に査定期間中の勤務日数(在職日数)に比例して支給されます。

つまり、育児休業・介護休業・病気休職などで勤務日数が減ると、ボーナスも減額対象となります。

以下に査定期間の基準を示します。

| 支給時期 | 査定期間 |

|---|---|

| 夏(6月)支給分 | 前年12月2日~当年6月1日 |

| 冬(12月)支給分 | 当年6月2日~12月1日 |

上記の査定期間中に勤務実績がどれだけあるかによって、支給割合が決まります。

次に各休職制度のボーナスへの影響を記載します。

育児休業中のボーナス

- 育児休業中は無給であり、勤務実績にもカウントされません。

- 査定期間中に育休を取得していた日数が多いほど、ボーナス支給額は減ります。

- 1年以上の育児休業を取得している場合、原則としてボーナス支給はありません。

介護休業中のボーナス

- 育児休業と同様に原則無給かつ勤務実績には含まれません。

- 査定期間の大半を介護休業で過ごしている場合、支給額は大幅減額または不支給となる可能性が高いです。

- 介護「休暇」(短期的なもの)でも、基準日(例:12月1日)時点で休暇中だと減額される場合があります。

病気休職中のボーナス

| 区分 | 扱い |

|---|---|

| 病気休暇(最大90日) | 有給扱い → 満額支給されるのが一般的 |

| 病気休職(91日目以降) | 減給または無給 → ボーナス減額対象 |

- 人事院規則などにより、「勤務実績が少しでもあれば支給される」規定もあるものの、勤務日数が少ない場合は割合が大きく下がることがあります。

- 査定期間中に完全に休職していた場合は、支給されないケースもあります。

支給割合の例(査定期間中の勤務日数とボーナス割合)

| 査定期間中の勤務期間 | 支給割合(目安) | 勤務状況(例) |

|---|---|---|

| 6ヶ月ちょうど | 100% | 査定期間フル勤務 |

| 5ヶ月15日以上~6ヶ月未満 | 95% | ほぼフル勤務 |

| 5ヶ月以上~5ヶ月15日未満 | 90% | 少し休職あり |

| 4ヶ月15日以上~5ヶ月未満 | 80% | 約1ヶ月半の休職あり |

| 4ヶ月以上~4ヶ月15日未満 | 70% | 約2ヶ月の休職 |

| 3ヶ月15日以上~4ヶ月未満 | 60% | 査定期間の半分近く休職 |

| 3ヶ月以上~3ヶ月15日未満 | 50% | 約半分勤務 |

| 2ヶ月15日以上~3ヶ月未満 | 40% | 約3分の1勤務 |

| 2ヶ月以上~2ヶ月15日未満 | 30% | 働いた日数はごくわずか |

| 1ヶ月15日以上~2ヶ月未満 | 20% | ほとんど休職していた |

| 1ヶ月以上~1ヶ月15日未満 | 15% | 勤務実績は1ヶ月前後 |

| 15日以上~1ヶ月未満 | 10% | 働いたのはほんの数週間 |

| 15日未満 | 5% | ほぼ全期間休職 |

| 査定期間中に1日も勤務実績がない場合 | 0%(支給なし) | 完全に休職していた |

各休職におけるボーナスの取り扱い

- 公務員の育児休業・介護休業・病気休職はいずれも給与は減額または無給となる場合が多く、休職期間中は勤務実績にカウントされないためボーナスは原則減額されます。

- ただし、病気休暇の有給期間中はボーナスに影響はありません。

- ボーナスは査定期間の勤務実績に基づいて算定されるため、休職期間の長さが支給額に直接関係します。

- 1年以上の長期休職の場合はボーナスが支給されないケースも多いです。

◆ 退職金への影響

公務員が退職する際に支給される退職金(退職手当)は、基本的に以下の式で計算されます。

退職金 = 退職時の基本給 × 支給率 + 調整額

この中で最も大きな影響を与えるのが、

✔「勤続期間(在職年数)」と

✔「退職理由(定年・自己都合・勧奨等)」です。

実は、病気や育児、介護などでの休職・休業期間は、すべてが勤続期間にカウントされるわけではありません。

「一部または全部が除算(カウントされない)」扱いになるため、勤続年数が短く計算されてしまい、結果的に退職金が減る可能性があります。

以下は、主な休職・休業が退職金の勤続期間にどう反映されるかをまとめたものです。

| 休職・休業の種類 | 勤続期間への扱い | 解説 |

|---|---|---|

| 病気休職(私傷病) | 休職期間の半分を除算 | 例:180日間休職 → 90日分はカウントされない |

| 育児休業 | 子が1歳に達する日までの期間の3分の1を除算 | 大部分はカウントされるが、わずかに減額 |

| 介護休業 | 多くの場合、育児休業と同様に3分の1を除算 | 所属によって運用に差があるので要確認 |

| 自己啓発等休業 | 全期間を除算(勤続期間にカウントされない) | 最も影響が大きく、退職金減額の可能性大 |

例えば、20年間勤務した職員が1年間の病気休職をした場合…

- 病気休職の1年間の半年分が除算され、

- 勤続期間は 19年6ヶ月として扱われます。

退職金は勤続年数に応じた支給率が適用されるため、

この「6ヶ月の除算」が退職金額を数十万円単位で減らすぐらいの影響です。

また、必ずしも「給与が出ていない=勤続期間に含まれない」とは限りません。

例えば、育児休業の初期は無給であっても勤続期間に大部分が含まれるため、減額影響は小さめです。

逆に、自己啓発等休業はたとえ目的が優れたものであっても全除算となるため、退職金額への影響が大きい点は注意が必要です。

なお、地方公務員の場合は自治体によって運用が異なる場合があります。

実際の取扱いは、人事課や共済組合に確認するのが確実です。

まとめ表|各種休業・休職による給与・賞与・退職金の影響比較

以下に各種休業による給与・賞与・退職金の影響を簡単に表でまとめました。

| 項目 | 育児休業 | 病気休職 | 介護休暇 | 自己啓発等休業 |

|---|---|---|---|---|

| 給料 | 無給(育児休業給付金あり) | 有給 → 無給(休職前半は8割支給) | 無給(介護休業給付金あり、年休併用可) | 無給(給付制度なし) |

| ボーナス | 査定期間中の勤務実績に応じて減額または不支給 | 査定期間中の勤務実績に応じて減額または不支給 | 勤務実績に応じて減額または不支給 | 原則不支給 |

| 退職金 | 勤続期間の一部(1歳までの1/3)除算 | 勤続期間の半分を除算 | 多くの自治体で育休と同様に一部除算 | 全期間除算(大幅減額) |

- 育児休業・介護休暇は、雇用保険からの給付金があるため一定の経済的サポートあり。

ただし勤務実績にカウントされないため、ボーナス・退職金に影響が出る点は要注意です。 - 病気休職は、最初の90日程度は給与支給(病気休暇)扱いとなり、その期間はボーナスにも影響なし。

しかし、それ以降の無給期間(休職扱い)ではボーナス減額・退職金除算の対象になります。 - 自己啓発等休業は、制度上かなり厳しく、給与・ボーナス・退職金すべてにおいて対象外。

長期取得を考える際は、金銭的な影響を十分に計算する必要があります。

まとめ:休職は当然の権利!

育児休業、介護休暇、病気休職など、私たちが人生のなかで直面する様々な事情に対し、公務員にはしっかりと制度が用意されています。

・これらの休業制度は、法律で保障された“当然の権利”

・給料・ボーナス・退職金などに多少の影響はある。

・制度の仕組みや影響を正しく理解しておくことで、不安は大きく和らぐ。

休職期間中は、心や身体を回復させる大切な時間。

また、これまでの働き方や将来のキャリアを見つめ直すチャンスでもあります。

「復帰するつもりだったけれど、休んでみたら気持ちが変わった」

「働き方を変えたい」「もっと自分らしく働きたい」

そんな声も少なくありません。実際に自分も同じように考えました。

「転職までは考えていないけれど、将来のために少し動き出したい」

という方は、まずは自分の強みや適職を知ることから始めてみてはいかがでしょうか?

自分の強みがわかる無料診断(リクナビNEXT)

転職を前提としない、自己分析ツールとしての活用もおすすめです。

下記リンクから、たった5分で診断できます👇

今すぐ無料でグッドポイント診断!

参考資料:厚生労働省 2025年4月から 「出生後休業支援給付金 」を創設します

人事院 育児児休業 常勤職員向けQ&A

人事院 妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立支援ハンドブック

人事院 病気休暇の取扱いについて

厚生労働省 第二共済組合

一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第23条第3項

人事院 仕事の介護の両立を目指して

人事院 自己啓発等休業制度の概要