よしと

よしとこんな疑問を解決します!

私は技術系国家公務員一般職として9年間勤務し、人事評価で「非常に優秀」を取り続けてきました。

しかし、公務員を辞めることを真剣に考え、転職活動に挑戦しました。

結果として内定をいただいたものの、家庭の事情で辞退。

現在は、来年度の転職を目指して準備中です。

現役公務員が早期退職する際の退職金のメリット・デメリット、注意点をリアルにお伝えします。

特に30代での早期退職は退職金の加算対象外となることが多いため、自主退職扱いとなった場合の退職金の計算方法も把握することが重要です。

本記事を読むことで、退職金の基礎知識を押さえ、後悔しない早期退職の準備ができるようになります。

早期退職を迷っている方、将来に備えたい方にとって、きっと参考になるはずです!

公務員の早期退職とは?

公務員の早期退職は、各省庁や地方自治体によって募集が実施され、一定の条件を満たした場合に、退職手当が割り増しされる制度です。

目的は、組織の活性化や若手登用の促進、年齢構成のバランス調整などにあります。

早期退職の募集条件は、各省庁や自治体によって異なりますが、一般的には勤続年数や年齢が基準となります。

早期退職の認定を受けると、自己都合退職よりも多く退職金が支給されます。

なぜ「早期退職」が注目されているのか

最近はよく「FIRE」という言葉をよく聞くようになりました。

「FIRE」の語源となっているのは、「Financial Independence(経済的自立), Retire Early(早期退職)」と呼ばれる考え方で、各単語の頭文字を取って造られた言葉です。

FIREは、資産運用などにより労働収入に頼らず生きるライフスタイルを指します。

特に近年は、働き方や人生観の多様化が進んできた背景などもあり、FIREへの関心が高まってきています。

この「FIRE」の”RE”が早期退職になっていることから、公務員でも「定年まで働きたくない」「早期に退職して自由な人生を送りたい」と考える幅広い世代の現役公務員の人数が増えています。

特に、職場の人間関係や関係者対応などによるストレスから解放されたいというニーズが背景にあります。

また、組織側も年齢構成の適正化を目指して、早期退職制度を導入・活用している現状です。

さらに、公務員の場合は早期退職により退職金が割り増しされるメリットがあるため、興味を持つ人が多くなっています。

ただし、割増対象となるには一定の条件があり、誰でも受けられるわけではありません。

次に、その具体的なルールを解説します。

退職金割増を受ける「早期退職」の定義

公務員の退職金割増を受ける「早期退職」の定義は、主に以下の条件を満たす場合を指します。

国家公務員の場合

・勤続年数20年以上

・定年前15年以内(例:定年が60歳の場合は45歳以上)

・所属省庁の早期退職募集制度に応募し、認定を受けて退職すること

なお、国家公務員の定年は令和5年度から段階的に引き上げられており、最終的に令和13年度(2031年度)に65歳になります。

これに伴い、「定年前15年以内」の基準も変化するため注意が必要です。

令和13年度以降は、50歳以上が早期退職の条件を満たすことになります。

50歳だと早期退職とはあまり感じませんね。このあたりは、将来的に制度改正があるかもしれません。

割増率は「定年までの残年数1年につき3%」が俸給月額に加算され、最大で45%(15年分)まで認められます。

※ただし、定年前6か月以内の退職や自己都合退職では割増しは適用されません。

勤続年数の条件及び定年からの起算があるため、20,30代の若手公務員が自主的に退職しても割増退職金は受けられない点に注意が必要です。

地方公務員の場合

地方自治体ごとに制度の詳細は異なりますが、基本的には国家公務員と同様に

・勤続年数20年以上

・45歳以上

が目安とされています。

次に地方自治体で早期退職制度がある自治体をまとめました。

| 区分 | 全団体数 | 早期退職募集制度を行っている団体数 | 割合(%) |

|---|---|---|---|

| 都道府県 | 47 | 12 | 25.5 |

| 指定都市 | 20 | 10 | 50.0 |

| 市・特別区 | 795 | 242 | 30.4 |

| 町村 | 926 | 51 | 15.2 |

| 計 | 1788 | 405 | 22.7 |

地方自治体全体で見ると、早期退職制度がある自治体は全体の22.7%です。

内訳をみてみると、市や都道府県では約30%、指定都市では50%と高めですが、町村では約15%と低い水準です。

地方では自治体の財政規模によって早期退職制度がない場合もあるため、事前に確認しておくことが重要です。

地方公務員の場合も、国家公務員と同様に、若手職員の退職は自己都合扱いとなることがほとんどですので、あらかじめ把握しておきましょう。

自主退職と早期退職の違い

自主退職と早期退職の違いについて説明します。

◯自主退職

・本人の意思で定年前に退職すること。

・退職理由は個人的な事情(転職、家庭の都合など)。

・退職金は「自己都合」扱いとなり、支給率が低くなる(例えば、勤続30年で自己都合退職の場合、支給割合は約34.7)。

・割増しなどの優遇措置は基本的にない。

◯早期退職(早期退職募集制度)

・組織側が募集を行い、応募・認定された職員が定年前に退職する制度。

・勤続年数や年齢など一定の条件(例:45歳以上かつ勤続20年以上)を満たす必要がある。

・退職金が割増しされる(例:勤続30年で早期退職認定の場合、支給割合は約40.8)。

・割増率は最大で定年前15年以内なら45%増しなど、制度によって上限がある。

まとめると下表のとおりです。

| 項目 | 自主退職(自己都合) | 早期退職募集制度 |

|---|---|---|

| 退職理由 | 個人の意思 | 組織の募集・認定 |

| 退職金 | 割増なし、低支給率 | 割増あり、高支給率 |

| 条件 | 特になし | 年齢・勤続年数など条件 |

| メリット | 退職時期を選べる | 退職金が有利 |

つまり、20,30代の若手公務員の多くは自己都合による自主退職となり、割増し退職金は受けられないことになります。

早期退職は40代以降からが対象となりますので、詳しくは所属機関の担当に確認することをおすすめします。

公務員の退職金について

公務員の退職金については、退職理由によって大きく変わっていきます。

まず、基本となる計算式を確認していきましょう。

計算例(定年退職の場合)

・勤続年数:38年

・俸給月額:412,500円(6級60号俸)

・支給率:47.709

・調整月額:43,350円(×60カ月)

計算:

基本額:412,500円 × 47.709 ≒ 19,683,713円

調整額:43,350円 × 60 = 2,601,000円

退職金(合計):22,284,713円

勤続年数・退職理由・役職で大きく変動します。

また、自己都合退職や勤続9年以下の場合、調整額が支給されないケースもあります。

支給率や調整額は毎年見直しがあるため、最新の人事院や人事局の資料を確認することが重要です。

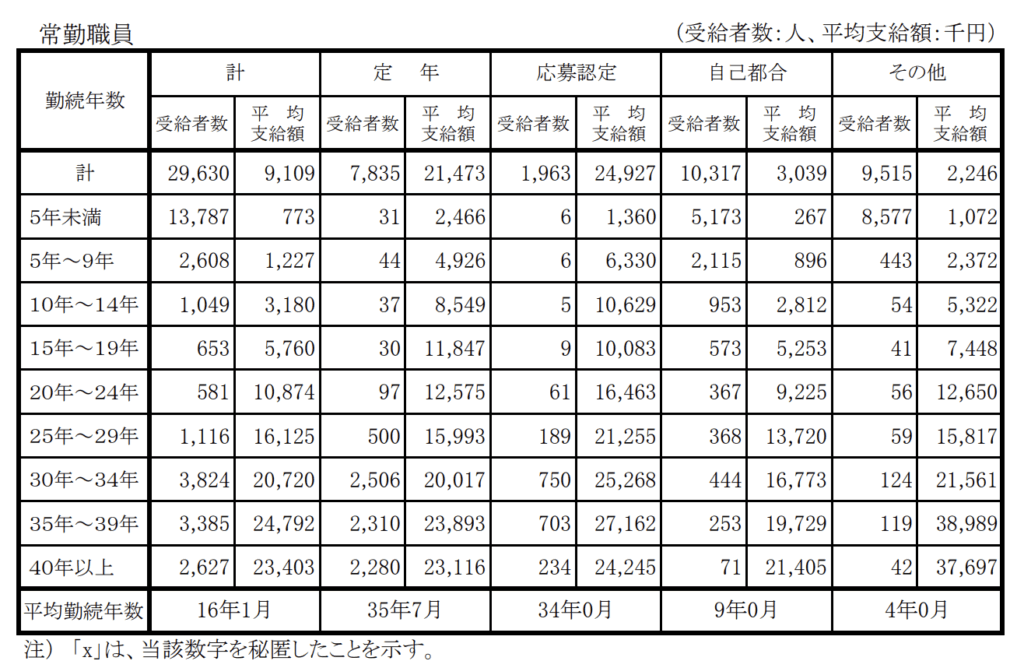

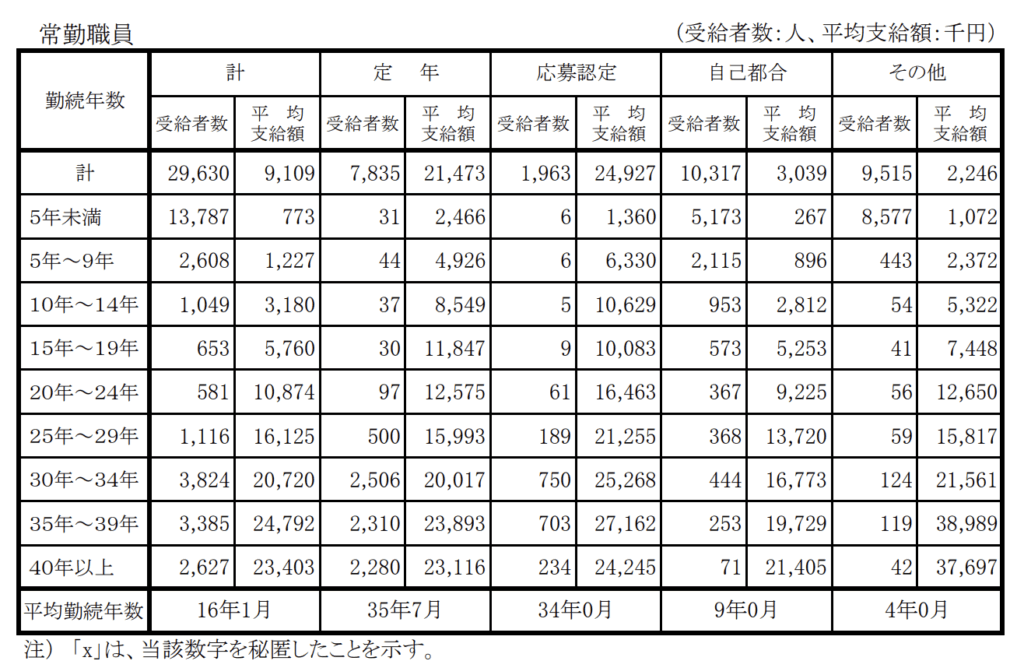

退職金の平均支給額

2024(令和6)年12月に内閣官房内閣人事局が発表した「退職手当の支給状況」によると、国家公務員のうち、常勤職員が定年まで勤めた場合の退職金平均額は、約2,147万円です。

これに対し、自己都合で退職した場合の平均は約304万円と大幅に下がります。

一方、早期退職制度に応募し認定を受けた場合は平均で約2,493万円と、大幅に増加します。

また、勤続年数10~14年の退職金平均支給額は約318万円、勤続年数15~19年の場合は約576万円、勤続年数20~24年の場合は約1,087万円と勤続年数による差が顕著です。

特に勤続20年が経過すると平均支給額が1,000万円を超えるため、勤続20年の壁は意識すべきポイントです。

早期退職の場合の加算措置

国家公務員が定年前に早期退職募集制度を利用して退職した場合、退職金が割増されます。

- 勤続年数20年以上かつ定年前15年以内(例:60歳定年なら45歳以降)の職員が対象。

- 退職金の計算時、定年までの残年数1年につき退職日の俸給月額を3%割増して算定します。

- 割増率の上限は15年×3%=最大45%

早期退職募集制度に応募し、50歳で退職する場合(例:60歳で定年の場合)

計算例

・勤続年数:31年

・俸給月額:394,500円(5級70号俸)

・支給率:42.31038

・調整月額:32,500(2年前に5級に昇格)

計算:

基本額:394,500円 × (1+30%) × 42.31038 ≒ 21,708,228円

調整額:(32,500円 × 24月 + 27,100円 × 36月) = 1,755,600円

退職金(合計):23,463,828円

退職金については、現在の級号俸や調整額により大きく変わるため、この計算方法を基にご自身の情報を入力し大体の退職金を把握してください。

注意点は、早期退職の認定が必要で、自己都合退職ではこの割増しはありません。

しっかり組織から早期退職の募集がかかり、そこに応募することが必要であり、認定されることも必要です。

募集人数も所属する省庁による異なるので、必ず認定されるわけではないため、注意が必要です。

なお、認定者は各大臣等であり、原則認定し、ただし公務運営上必要な人材は認定しないこともあるそうです。

自己都合の場合

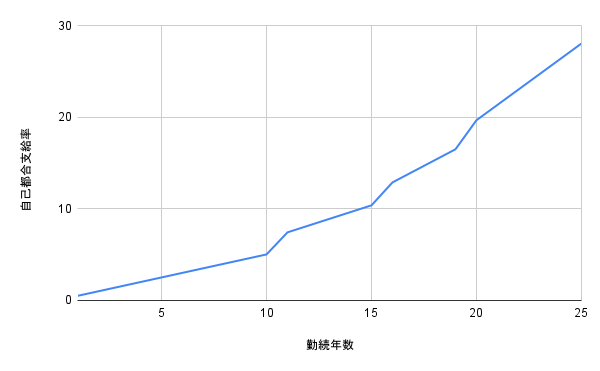

自己都合の場合は退職手当支給割合が少なく、特に勤務年数が少ないほど顕著です。

ここが大きく退職手当の額に影響してきます。

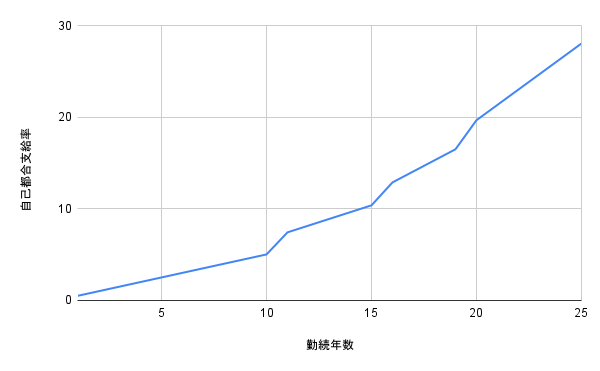

自己都合の場合の支給割合は以下のグラフになります。このように勤続年数が短いほど支給率が低くなっています。

また、勤続10年以降は5年おきに大きく支給率が伸びていることがわかります。

自己都合で28歳に退職する場合の退職金を試算しました。

計算例

・勤続年数:10年

・俸給月額:274,300円(3級10号俸)

・支給率: 5.022

・調整月額:21,700円(×60カ月)

計算:

基本額:274,300円 × 5.022 ≒ 1,377,535円

調整額:21,700円 × 60月 = 1,302,000円

退職金(合計):2,679,535円

退職理由が自己都合の場合、支給割合が定年退職や早期退職より低くなるため、退職金額も少なくなります。

詳細な支給割合や上限は、国家公務員退職手当法およびその施行令に基づきます。

必ず最新の法令や所属機関の人事担当にご確認ください。

早期退職のメリット・デメリット

早期退職には、大きなチャンスを得られる一方で、リスクも伴います。

ここでは、早期退職を考える際に知っておきたいメリットとデメリットを整理して解説します。

メリット

退職金の割増が受けられる

前述のとおり、公務員の早期退職をする場合は通常よりも退職金の割増を受けることができます。

定年まで勤め上げた場合に比べ、まとまった資金を早期に受け取ることができるのは、大きな魅力です。

特に、退職後に新たな挑戦や、生活基盤を安定させたいと考えている人にとっては、重要な資金源となるでしょう。

資金にゆとりが生まれれば、次のステップにも積極的に取り組みやすくなります。

早期退職によるキャリアの自由度向上

現役時代、多くの人が仕事に追われ、自己研鑽や趣味に没頭する時間を持てなかったのではないでしょうか。

早期退職を選ぶことで、体力・気力が充実しているうちに、趣味や新しい挑戦に本腰を入れることができます。

たとえば、車、音楽、スポーツなど、ずっと興味があった分野に本気で挑戦することも可能ですし、大学に通い直して学びを深める選択もできます。

実際に、私の知人にはコーヒーが大好きだった元公務員のご夫婦が早期退職後にカフェを開業し、自由なライフスタイルを満喫している例もあります。

自分らしいキャリアを選び、新しい人生を切り拓けるのが、早期退職の大きなメリットです。

精神的なリフレッシュと生活の質の向上

長年勤めてきた中で、知らず知らずに蓄積されたストレスや人間関係の煩わしさが少なからずあるかと思います。

早期退職することで、そうした重圧から一気に解放され、心身ともにリフレッシュすることができます。

自分のペースで生活できるようになり、家族との時間や趣味にじっくり向き合えるため、生活の質も大きく向上するでしょう。

私の父も早期退職後、パートで無理なく働きながら、温泉巡りを楽しむ生活を送っています。

自分らしく、ストレスのない毎日を手に入れられるのも、早期退職ならではの恩恵です。

デメリット

年金の減少リスク

公務員が早期退職すると、将来の年金額が減少するリスクが生じます。

主な理由は、厚生年金の加入期間が短くなり、平均標準報酬月額が低下するためです。

例えば、50歳で退職すると、65歳まで勤めた場合と比べ、年金額が年間約24.75万円(月約2万円)減少するとされています。

また、早期退職後も60歳までは国民年金保険料(月約1.6万円)を支払う必要があり、無職期間中の家計負担も増大します。

さらに、60歳以降に再就職すると、給与額によっては在職老齢年金が減額または停止される可能性もあります。

こうしたリスクを軽減するためには、

・新NISAでの資産運用

・iDeCoなどの私的年金制度

・再雇用制度による厚生年金加入期間の延長。

などの対策が必要です。

早期退職を考える際には、必ず年金受給額の事前シミュレーションを行い、老後資金を見据えた準備をしましょう。

長期的なキャリアパスの見通しの不確実性

早期退職後に新たな仕事に就く場合でも、必ずしも理想通りのキャリアが築けるとは限りません。

年齢や経験によって求人の幅が狭まったり、希望する条件の仕事が見つからなかったりするリスクもあります。

以下にキャリアパスによるリスクをまとめました。

| 類型 | 特徴 | リスク要因 |

|---|---|---|

| 正社員再就職 | 同業種での継続キャリア構築 | 賃金低下 |

| 非正規再就職 | パート/アルバイトの掛け持ち | 社会保障の脆弱性 |

| 起業 | 退職金を元手に事業開始 | 5年生存率20%未満(中小企業庁) |

| セミリタイア | 資産運用で生活費を賄う | 投資リスク・インフレ耐性 |

これまで築いてきたキャリアを一度手放すことで、将来設計が不安定になる可能性は否定できません。

新しい挑戦には夢もありますが、それと同時に現実的なリスクも受け止める必要があります。

社会的信用の低下

日本社会では「公務員」といった安定的な肩書きが、社会的信用につながる場面が多々あります。

早期退職後、「無職」となると、住宅ローン審査やクレジットカード申請で不利になる可能性もあります。

また、周囲からの目や世間体を気にする人にとっては、精神的な負担となる場合もあります。

実際、早期退職後にパートで働いていた元公務員が、元同僚の何気ない一言に傷つき、退職後の生活に「これでいいのか?」と感じたこともあるそうです。

自分自身がどれだけ社会的な立場にこだわるかを事前に見極めることが、後悔しないための鍵となります。

最終的には「人は人、自分は自分」と割り切る覚悟が必要です。

早期退職を知った後のアクション

早期退職という選択肢を知ったら、次に大切なのは「その後の人生をどう設計するか」です。

焦らず、一つひとつ準備していきましょう。

なお、早期退職募集制度を知ったものの、退職金の割増が思ったほど大きくないと感じたり、デメリットの方が気になる場合は、定年まで勤務を続ける選択も十分に「正解」となります。

また、早期退職募集制度は40代以降を対象にするケースが多いため、転職に少しでも興味があるなら、むしろ早めに転職活動を始めた方が選択肢が広がります。

早期退職を待って45歳以降に動き始めると、機会損失につながり、結果的に損をするリスクが高いです。

ここでは、次の3つのアクションをご紹介します。

- 自己分析

- 転職活動を始める

- 副業にチャレンジする

自己分析

まず取り組みたいのは、徹底した自己分析です。

これまで歩んできた道を振り返り、自分がどんなときに喜びを感じ、どんな場面で力を発揮してきたのか。

得意なこと、苦手なこと、そして何より「自分は何のために生きたいのか」という問いに向き合うことから始めましょう。

この自己分析を深めるために、私がぜひおすすめしたいのが、「価値観マップ」の作成です。

これは、両学長が提唱している方法で、自分の中にある価値観を洗い出し、それを一枚のシートにまとめるというものです。

価値観マップを作成することで、次のようなメリットを得られます。

- 何を大事にして生きるかを決めると、人生の中で選択に迫られた時の指標になる

…目の前の誘惑に負けなくなる - 自分がなりたい将来に向けて、具体的な行動に落とし込んで考えることできる

…目的地を決め、そこから逆算して行動することで、無駄な選択を避けられる - 幸せを感じやすくなる

…自分にとっての幸せが何かを考えることで、今ある幸せに気づく

「自己分析なんてめんどうだ」と感じる人もいるかもしれません。

しかし、ここを飛ばしてしまうと、早期退職してもやることがなく怠惰な生活を過ごしてしまったり、転職しても自分に合わない企業に入ってしまったり、副業を始めても続かなかったりと、後悔するリスクが高まります。

「どんな人生にしたいか」軸をしっかり持つことで、次のステージが見えやすくなります。

自分の頭の中を整理するために、できるだけ言語化して整理しましょう。

転職活動のすすめ

早期退職募集制度を待たずに、自己都合による退職をし転職を考えるのも有効な選択肢です。

現在の職場に少しでも不満や将来への不安があるなら、公務員でも転職活動を始めることをおすすめします。

転職活動はノーリスク。仮に条件が合わなかったら辞めなければいいだけの話ですし、より良い条件の職場に出会える可能性もあります。

公務員という安定した立場を手放すことに不安はあるかもしれませんが、転職により以下のようなメリットが得られるかもしれません。

- 自由な時間と柔軟な働き方を手に入れられる

- キャリアの幅を広げられる

- 収入を増加させるチャンスがある

自分の人生設計を見直す良い機会として、どのようなキャリアを築いていきたいかを考えてみましょう。

転職初心者は転職エージェントをおすすめします。

自分の希望やスキルに合わせて企業を紹介してくれたり、職務経歴書の添削や面接対策まで手厚くサポートしてくれます。

また、エージェントを活用すれば、限られた時間の中でも効率的に転職活動を進めることができます。

本業や家事育児をしながら転職活動をすることは、心身共に負担も大きくなりがちです。

- 残業が多くて時間が取れない

- 家事や育児に追われる

- 転職活動にかけられる時間が限られている

私自身も本業と並行して転職活動を行いましたが、業務の合間を見つけて有休や半休を活用しながら、無理なくスケジュールを組むことができました。

在職中の転職活動では「いかに効率よく進めるか」が成功の鍵になります。

ぜひ、転職エージェントの力を借りて、理想のキャリアを手に入れましょう。

\ 【無料】転職初心者は /

副業を始める

早期退職が難しく、現在の業務にモチベーションが下がっている…

そんなときこそ、副業にチャレンジしてみるのも一つの道です。

副業を通じて、自分の「本当に得意なこと」や「好きなこと」に気づけるかもしれません。

例えば…

- 絵やデザインが好き

- 調査やデータ分析が得意

- 文章を書くのが好き

このような興味関心を活かした副業を始めることで、新しいスキルや実績が生まれ、それが本業にも良い影響を与えることもあります。

また、これまで気づかなかった才能に出会えることも少なくありません。

副業は、比較的小さなリスクで始められる上、大きなリターンを得る可能性もある「夢のあるチャレンジ」です。

失敗を恐れず、一歩踏み出してみましょう!

まとめ:早期退職を決断する前に

公務員の早期退職は、退職金の割増や新たなキャリアの可能性など、多くのメリットがある一方で、年金の減少や再就職の課題といったデメリットも伴います。

だからこそ、「なぜ退職したいのか」「退職後の生活をどうするのか」をしっかりと考え、事前準備を整えることが不可欠です。

この記事でご紹介したように、早期退職後の選択肢はさまざまあります。

- 自己分析を行い、自分にとっての最適なキャリアを見極める

- 転職活動を始め、視野を広げて選択肢を増やす

- 副業を通じて新たな収入源を確保し、安定した生活を築く

今後の目標を明確にすることで、後悔のない選択ができるはずです。

早期退職は人生の大きな決断だからこそ、慎重に準備を進めていきましょう。

退職を考えるあなたが、自分にとってベストな道を見つけられるよう願っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!